zum 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke

Leiden, um zu schreiben

Von Alexandra Albrecht

Am 4. Dezember 2025 jährt sich der Geburtstag Rainer Maria Rilkes zum 150. Mal. Die Verehrung und Ablehnung seines Werkes unterliegt bis heute dem Zeitgeist, vergessen ist er nicht. Wer seine Lyrik manieriert findet, kann „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ trotzdem schätzen. So wie auch der Germanist Manfred Koch, der eine ebenso kenntnis- wie umfangreiche Biographie veröffentlichte, die zeigt, wie eng Leben und Werk des Dichters verknüpft sind: „Rainer Maria Rilke. Dichter der Angst“. Natürlich kommen auch Rilkes Verbindungen mit Bremen und Worpswede zur Sprache.

1875 wird René Rilke in Prag geboren, Rainer Maria nennt er sich erst 21 Jahre später. Rilkes Eltern trennen sich, als der Sohn acht Jahre alt ist. Die Mutter verlässt Mann und Kind und zieht zu ihrem neuen Partner nach Wien. Der Sohn wird auf eine Militärunterrealschule in St. Pölten geschickt. Ausgerechnet zum Eintritt in die Kadettenanstalt gibt die Mutter ihrem Sohn eine Mädchenaussteuer mit, was von den Mitschülern und Lehrern mit Hohn quittiert wird und bei ihm laut Manfred Koch zu einer anhaltenden Identitätskrise führt. „Rainer Maria Rilke – das lässt sich mit Sicherheit sagen – litt lebenslang an einer Muttervergiftung“, schreibt der Biograph, der andeutet, dass sich die psychisch gestörte Mutter an ihrem Sohn sexuell vergriffen hat. Rilkes unzählige Affären und Beziehungen, seine ständigen Ortswechsel sprechen für eine Bindungsunfähigkeit, die er nie überwinden wird, wohl auch gar nicht will. Denn die Einsamkeit ist seine stete und liebste Begleiterin.

Die vielen, auch schweren Krankheiten des Kindes hätten zudem dazu beigetragen, eine Urangst in ihm zu hinterlassen. Seine große Liebe Lou Andreas-Salomé, „Muse und Mutter“ wie Sigmund Freud schreibt, diagnostiziert bei ihm auf einer ihren gemeinsamen Russland-Reisen Angstzustände, ihrer Ansicht nach hervorgerufen durch die vielen überwältigenden Eindrücke, für die er keine Sprache fand. Der selbstgemachte Druck, gewichtige und bedeutsame Literatur schreiben zu müssen, beschwert das Leben des Künstlers. Sich den Ursprüngen seines Leidens mit Hilfe der Psychoanalyse zu nähern und sie womöglich zu überwinden, lehnt Rilke ab: „Das Furchtbare ist die Voraussetzung des Fruchtbaren“ oder: Ohne Leid keine Kunst. Diesem verbreiteten Topos folgt er sein Leben lang.

Heinrich Vogeler, der den Dichter nach Worpswede eingeladen hatte, ist dort sein wichtigster Freund und Ansprechpartner. Bei den Festlichkeiten auf dem Barkenhoff steht Rilke häufig im Mittelpunkt, wenn er seine Gedichte und die anderer Lyriker vorträgt. Neben Vogeler sind es vor allem die Malerin Paula Becker und die Bildhauerin Clara Westhoff, zu denen er sich als Mensch und Künstler hingezogen fühlt, und um die er wirbt. Erst als Lou Andreas-Salomé ihn wegen seiner ewigen Angst- und Wahnzustände verlässt, und Paula Becker sich zu Otto Modersohn bekennt, verlobt er sich 1901 mit der aus Bremen stammenden Clara Westhoff, die er bald darauf heiratet. Die Künstlerin steht nun vor dem Paradox, dem Depressiven „mütterliche Zuwendung angedeihen zu lassen und zugleich sein unstillbares Bedürfnis nach Alleinsein zu respektieren“, so Manfred Koch.

© Foto: Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen

Die gemeinsame Tochter Ruth wird häufig bei den Großeltern zurückgelassen. Und selbst wenn Mann und Frau einmal gemeinsam in einer Stadt leben, zum Beispiel in Paris, teilen sie nicht unbedingt einen Haushalt. Rilkes Zuneigung und Begehren ist immer dann am stärksten, wenn die Frauen nicht da sind. Übrigens beklagte sich darüber auch Martha, die Frau Heinrich Vogelers.

Der kleine, nicht sonderlich attraktive Rilke muss im direkten Kontakt mit Männern und Frauen durchaus einnehmend gewirkt haben, vor allem seine Höflichkeit und seine guten Manieren wurden gerühmt. Sonst hätte er auch nicht so viele Mäzeninnen und Unterstützer für sich begeistern können, die ihm finanziell halfen und ihm teils monatelang ihre Villen und Schlössern überließen, wie etwa Maria von Thurn und Taxis, in deren Appartement in Venedig er ebenso gerne verweilte wie auf ihrem Schloss im italienischen Duino, wo einige der „Duineser Elegien“ entstanden. Vor allem war es aber sein Werk, das die Menschen für ihn einnahm, seine nicht selten religiösen Gedichte des „Stunden-Buch“ und sein sinnlicher Stil, der dem Klang der Wörter und dem Rhythmus der Sätze verpflichtet war. Hatten ihn Paula Modersohn-Becker und Clara Westhoff das Sehen und intensive Wahrnehmen gelehrt, so machten ihn Auguste Rodin und Paul Cézanne bei seinen Paris-Aufenthalten mit den Ausdrucksformen der Moderne vertraut. Zu seinen literarischen Vorbildern werden André Gide und Marcel Proust.

Sein Aufenthalt in Paris, wo er zeitweise als Sekretär von Rodin arbeitet, gibt die wichtigsten Anregungen für sein Werk, das ihn zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren macht. Doch die Metropole ängstigt ihn auch. „Die Pariser Schule des Schreckens machte ihn zum modernen Autor, der den Schockerfahrungen des Großstadtlebens eine neue, die Energien des Bösen, Hässlichen, Kranken einbeziehende Sprache abgewann“, schreibt Manfred Koch. Diese Erfahrungen sind die Grundlage für „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, die Rilke aber nicht als Autobiographie verstanden wissen will.

Die Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst wird Teil seines Schreibens. So widmet er Worpswede ebenso wie Rodin eine Monographie und verfasst das „Requiem für eine Freundin“ für die früh verstorbene Paula Modersohn-Becker. Für die Einweihung der Kunsthalle Bremen 1902 kreiert er eigens eine Festspielszene. Rilkes Verbindungen zu Bremen sind vielfältig. So erscheint sein Werk im Leipziger Insel-Verlag des Bremers Anton Kippenberg, für den Heinrich Vogeler als Illustrator arbeitet. In diesem Umfeld lernt er auch den Bremer Schriftsteller und Innenarchitekten Rudolf Alexander Schröder und dessen Cousin, den Schriftsteller, Verleger und Gründer der Zeitschrift „Die Insel“, Alfred Walter Heymel, kennen. Schröder und Heymel gaben den Anstoß zur Gründung des bremischen Lesekreises „Die goldene Wolke“, mit dem Ziel, das „geistige Niveau der Gesellschaft zu heben“. Kunstinteressierte Kaufleute kommen hier zusammen, um sich mit neuer Literatur und Kunst zu beschäftigen. Zu den Initiatoren gehörte auch der Bremer Kunsthallen-Direktor Gustav Pauli, dessen Frau Magda unter dem Pseudonym Marga Berck das Buch „Die goldene Wolke“ veröffentlicht. Dort beschreibt sie, dass Rilke dem Kreis nicht beitrat, aber öfter in ihrem Haus in der Parkallee zu Gast war.

„Weltfremd, am Kunstgespräch interessiert, doch voll zehrender Unruhe in sich selbst, hatte er dann am Tisch gesessen“, erinnert sie sich an den unglücklich wirkenden Künstler. Weil sie wusste, dass er Musik liebt, wollte sie ihm eine Karte für einen Beethoven-Abend schenken. „Da sah er mich entgeistert an und antwortete erst gar nicht. Etwas eingeschüchtert wiederholte ich meine Frage; und da sagte er stockend: „Aber wie soll ich wissen, ob ich morgen abend in der Stimmung bin, Beethoven zu hören.“ Magda Pauli übergab das Fotoalbum der Goldenen Wolke dem Bremer Landesmuseum.

© Foto: Paula Modersohn-Becker Museum

Zurück zu Rilkes Biographen Manfred Koch. Er unterschlägt weder die menschlichen Unzulänglichkeiten des Dichters noch seine wenig durchdachten politischen Äußerungen. So bezeichnete er Franz Werfel als „Judenbub“, teilte die Begeisterung anlässlich des Ersten Weltkriegs und himmelte den Diktator Benito Mussolini an. Seinem Erfolg hat das nicht geschadet, Rilkes Werk wird zu seinen Lebzeiten auch im europäischen, nicht-deutschen Sprachraum gelesen und verehrt. Für den Insel-Verlag ist er einer der bestverkauften Autoren. Und bis heute unvergessen. Ein Bericht des Schweizer Rundfunks begründet dies damit, dass seine Weisheiten so instragrammable seien, was ihn bei TikTokern und Musikerinnen und Musikern wie Lady Gaga und Udo Lindenberg so beliebt mache. Vor allem sind es die Gedichte „Der Panther“ und „Herbsttag“, die immer wieder zitiert werden.

Rainer Maria Rilke stirbt 1926 an Leukämie. Als er in der Schweiz beerdigt wird, nehmen seine Lebensmenschen Lou Andreas-Salomé, Clara Rilke und die gemeinsame Tochter Ruth sowie noch einige andere nicht an der Trauerfeier teil.

Manfred Kochs angenehm lesbare, sehr detaillierte Biographie vermittelt tiefe Einblicke in das Leben und Schreiben Rilkes und die vielfältigen Bezüge untereinander. Dank vieler Zitate ermöglicht die Lektüre zudem einen lebhaften Eindruck von der Sprache des Dichters. Nur eine noch ausführlichere Einordnung in die europäische Literatur seiner Zeit wäre wünschenswert gewesen.

Das Paula Modersohn-Becker-Museum zeigt noch bis zum 18. Januar 2026 die Ausstellung „Rilke und die Kunst“ mit Gemälden, Skulpturen und Arbeiten auf Papier aus musealen und privaten Sammlungen – u.a. von Paula Modersohn-Becker, Clara Rilke-Westhoff, Auguste Rodin, Paul Cézanne und Pablo Picasso – sowie bislang unveröffentlichte Originale seiner Schriften.

Manfred Koch: Rilke. Dichter der Angst. Eine Biographie; C.H. Beck, München 2025, 560 Seiten

Von Dr. Alfred Löhr

Was sagen uns heute noch Bildnisse? Nur in besonders glücklichen Fällen, oft handelt es sich um Porträts von künstlerischem Rang, geben sie uns Aufschluss über das Individuum, seinen Charakter und sein Temperament. Das macht die Übrigen nicht wertlos. Denn sie veranschaulichen gesellschaftlichen Anspruch, kulturelle Rituale und sich verändernde Kommunikations- und Produktionsweisen. An einem auf den ersten Blick unscheinbaren Beispiel aus dem Focke-Museum – Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte sei das beschrieben.

Bei der Arbeit im Bildarchiv des Focke-Museums fiel dem Verfasser dieses Blogs eine Gruppe von einem runden Dutzend formal sehr ähnlicher kleiner Stiche von Bremer Herren auf, die um 1800 in Paris gefertigt wurden. Es sind kleine, von einer Kupferplatte gedruckte Brustbilder im Profil. Ihr runder Bildausschnitt, etwa 6 cm im Durchmesser, wird begleitet von einer winzigen Bildunterschrift, die Name und Adresse des Künstlerateliers nennt, manchmal auch das Entstehungsjahr. In allen diesen Signaturzeilen werden die Bildchen als Physionotrace bezeichnet. Der Ausdruck wird aber auch für das besondere Gerät benutzt, mit dem die nur wenige Jahre geübte Herstellungsweise dieser Porträts unterstützt wurde. Vor mehr als zehn Jahren konnte sie an Hand der Exemplare des Focke-Museums erstmals genauer untersucht werden.

Folgen wir doch einmal einem berühmten Bremer, um der Entstehung eines solchen Porträts nachzugehen. Johann Smidt, damals noch nicht Bürgermeister, war im Jahre 1811 als Senator in Paris unterwegs, um bei der Administration Napoleons die Interessen seiner Vaterstadt zu vertreten. Einen Tag im April vor mehr als 210 Jahren nutzte er, um sich mit Hilfe eines Verfahrens, von dem ihm offensichtlich andere Bremer erzählt hatten, porträtieren zu lassen. Er muss deswegen davon gehört haben, weil von fast einem Dutzend anderer Bremer Bürger im Focke-Museum Porträts verwahrt werden, die um 1800 im Pariser Atelier des Erfinders Gilles-Louis Chretien produziert worden waren. Doch gerade während der Wochen, die Smidt in Paris verbrachte, war dieser Kupferstecher gestorben, und der Senator wandte sich an Edme Quenedey, der bei Chretien gearbeitet hatte, aber inzwischen ein eigenes Atelier besaß. Dort also nahm Smidt in einer unbequemen Sitzgelegenheit Platz. Eine Kopfstütze und eine Drahtspitze, die auf seine Nase drückte, hielt seinen Kopf in einer festen Position. Zugleich arbeitete der Porträtist vor einer Art Staffelei mit einem Mechanismus, der es ermöglichte, das Profil des Kunden aufzunehmen. Eine zeitgenössische Zeichnung vermittelt uns dessen Funktionsweise.

Zur Funktion:

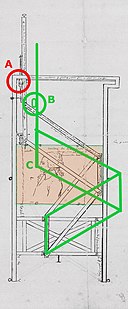

Abgebildet ist die vertikale Ebene des Zeichenbretts. Aufgespannt ist das farbig getönte Blatt mit einer fertigen Zeichnung. Vor dem Blatt bewegt sich das Gestänge eines sogenannten Pantographen, dessen zwei unteren Gelenke an einer festen Stelle montiert sind. Die originale Konstruktionszeichnung bildet die Ruhestellung ab. Die hier eingeblendeten grünen Linien veranschaulichen eine alternative Position der Mechanik. Unmittelbar hinter dem Gerät, seine Höhe beträgt bis zur oberen Traverse 1,73 m, saß der zu porträtierende Kunde. Er ist hier nicht dargestellt. Sein Profil sah der Zeichner oberhalb der Zeichenfläche etwa bei B. Von der vertikalen Stange in der Mitte des Kreises A bzw. B führte ein Faden nach hinten, vorbei am Profil des Dargestellten zu einem festen Punkt an der Wand gegenüber. Der Zeichner bewegte nun das Gestänge so, dass der Faden am Profil des zu porträtierenden entlangfuhr. Ein bei C eingespannter Schreibstift übertrug gleichzeitig diese Linie auf das Blatt.

Eine Ansicht des Pariser Physionotrace-Apparats. Zeichnung von E. Quenedey. Paris, Bibl. Nat.

Auch Smidts Porträt muss in ähnlicher Weise entstanden sein. Die erste Fassung hatte zunächst die Form eines 54 x 42 cm großen Blattes, denn sein Profil hatte ja Lebensgröße. Mit Hilfe des Geräts war nur die Profillinie gezogen worden, alles andere war Zutat des geschickten Zeichners. Damit war die Sitzung beendet. Später wurde in der Werkstatt des Kupferstechers wiederum mit Hilfe eines Pantographen eine stark verkleinerte Radierung angefertigt, von der eine Reihe von Abzügen gedruckt wurde. Das große Blatt, die Kupferplatte und den Packen Drucke nahm Smidt einige Tage später mit auf die Heimreise. Doch beklagte er sich in einem schon von unterwegs abgesandten Brief über die mangelnde Ähnlichkeit. Drei Jahre später hatte der Senator erneut auf diplomatischem Parkett der Hauptstadt zu erscheinen. Er nutzte die Gelegenheit zu einem neuen Versuch, diesmal bei der Konkurrenz im Atelier von Bouchardy und diesmal auch mit besserem, hier abgebildetem Ergebnis.

Die 1786 erfundene und bis etwa 1820 angewandte Technik hat man als Vorläuferin der Photographie bezeichnet. Doch Prozess und Apparatur haben mit der Aufnahme eines Lichtbilds nichts zu tun. Neuartig für die Produktion von Porträts sind vielmehr neben der nur geringfügigen technischen Unterstützung vor allem der arbeitsteilige Ablauf der Bildproduktion, das normierte Bildformat und die Verwendung eines „Markenbegriffs“: Physionotrace. Dem Kunden wurde neben den Kupferstichen auch der Erwerb der Druckplatte und der großen Zwischenzeichnung zu festen Tarifen angeboten. Zu diesem geschickten „Merchandising“ passt gut, dass der hohe mechanische Aufwand für einen verhältnismäßig geringen Zusatznutzen wie eine beabsichtigte Mystifizierung und Imagestrategie anmutet. Ihr offensichtlicher Erfolg ist an den dreizehn nachweisbaren Porträts von Besuchern aus dem fernen Bremen ablesbar.

Die Silhouette (Schattenrissporträt) und überhaupt die Vorliebe für die im Profil gesehenen Köpfe war eine Modeerscheinung der Jahrzehnte um 1800. Sie hängt zusammen mit dem strengen, formalisierten Zeitstil des Klassizismus, dem zeitgenössischen Interesse an der Physiognomik und einem in den Jahren unmittelbar nach der Französischen Revolution sich rasch steigernden Bedarf des Bürgertums an preisgünstigen, reproduzierbaren Porträts, die man Freunden und Verwandten verehren konnte. Die formale Standardisierung des Produkts „Porträt“ war ohne die Idee der egalité nicht zu denken. Zwischen den Physionotraces des Dauphins, der Madame de Staël und denen des Bremer Kaufmanns Johann Pavenstedt oder des Bürgers Smidt ist kein Rangunterschied mehr erkennbar.

Für alle, die es noch genauer wissen wollen:

Alfred Löhr: Der Physionotrace. Wie Bürgermeister Smidt zu seinem Profil kam. In: Leder ist Brot. Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archivgeschichte, Festschrift für Andreas Röpcke. Thomas Helms Verlag, Schwerin 2011, S. 201–216.