Stolperstein in Kleinmachnow

Neue Recherchen zur Familie Frank

Von Alexandra Albrecht

Am Dienstag, 24. September 2024, wird in Kleinmachnow in Brandenburg ein Stolperstein für Eduard Frank verlegt. Eduard Frank? Er wurde 1877 in Lilienthal als ältester Sohn des Fotografen Julius Frank sen. geboren, dessen Schicksal und das seiner Familie der Heimatverein Lilienthal und das Focke-Museum in Publikationen und Ausstellungen aufgearbeitet haben. Eduard Frank stand bislang nicht im Fokus, weil er, anders als die anderen männlichen Mitglieder der Familie Frank, kein Fotograf war.

Julius Frank sen., sein Sohn Henry und sein Enkel Julius führten in der Hauptstraße in Lilienthal erfolgreich ein Geschäft, in dem sie Fotozubehör verkauften und Porträts aufnahmen. Vor allem Henry Frank und sein Sohn Julius machten sich auch durch ihre künstlerischen Interieurs, Porträts und Landschaftsaufnahmen aus Lilienthal und Worpswede, die vielfach prämiert wurden, einen Namen. Mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten erlitt die jüdische Familie Ausgrenzung aus der Gemeinschaft und wirtschaftliche Verluste. 1936 emigrierte Julius Frank jun. schweren Herzens nach Amerika, das Geschäft hatte er vorher unter Wert an einen nicht-jüdischen Fotografen verkauft.

Die Geschichte der Familie Frank war in Lilienthal lange verschwiegen und vergessen worden, bis Peter Richter und Harald Kühn vom Heimatverein zufällig auf sie stießen und nach eigenen Recherchen in ihrem Buch „Als die Hoffnung starb“ veröffentlichten. Die beiden spürten die Kinder von Julius Frank und dessen Witwe in den USA auf. Dann kam das Focke-Museum dazu, das in seiner Sammlung bereits über Objekte aus dem Fotostudio verfügte. Die Frank-Nachkommen besuchten Bremen und Lilienthal und beschlossen, den ganzen fotografischen Nachlass und noch viel mehr an den Heimatverein und das Focke-Museum zu übergeben. Dr. Karin Walter, Kuratorin für Fotografie am Focke-Museum, schuf daraus die Ausstellung „Julius Frank. Eine jüdische Fotografenfamilie zwischen Deutschland und Amerika“, zu der ein reich bebilderter Katalog erschien, der auch das Schicksal der Franks darstellte.

Und dann traf am 15. Mai 2024 im Focke-Museum eine Mail der Stolperstein-Gruppe aus Kleinmachnow ein, die mitteilte, einen Stein für Eduard Frank in der Straße „In der Drift 11“ verlegen zu wollen. Deren Erkundungen hatten ergeben, dass Eduard, der in Bremen Dekorateur und Kaufmann gelernt hatte, als Textilkaufmann in Stendal lebte, bevor er um 1937 nach Berlin-Zehlendorf/Kleinmachnow verzog. Aus den Akten soll hervorgehen, dass er in einem Konzentrationslager interniert war, wahrscheinlich im Zuge der Novemberpogrome 1938 einige Wochen in Buchenwald, wo er schwer misshandelt wurde. Im April 1939 habe er sich auf Anweisung der Behörden von seiner Ehefrau und den drei Kindern trennen müssen.

Zu einem Hungerlohn soll er danach in Berlin als Maler gearbeitet haben. Die Stolperstein-Gruppe vermutet, dass der Arbeitgeber ihn immer wieder als unabkömmliche Zwangsarbeitskraft bei den Behörden gemeldet hat. Später musste er wohl untertauchen, wahrscheinlich im Raum Hildesheim, wo weitere Familienmitglieder wohnten. Eduard Frank hat den Krieg überlebt, aber seine Familie, seine Existenz und seine Gesundheit waren zerstört. Er wurde von der Bundesrepublik Deutschland ebenso wenig entschädigt wie die in Amerika lebenden Franks.

Erst durch das Engagement des Heimatvereins Lilienthal und des Focke-Museums rückte das Schicksal der Familie Frank wieder in das öffentliche Bewusstsein, unterstützt von der engagierten Berichterstattung der Wümme-Zeitung. Dass nun auch noch zum Leben Eduard Franks erfolgreich recherchiert wurde, ist der Stolperstein-Gruppe Kleinmachnow zu verdanken. Auf ihre Anfrage nach einem Foto, das Eduard Frank zeigt, erinnerte sich Harald Kühn an eine Aufnahme der Franks, die in Lilienthal entstanden ist. Ein bislang nicht identifizierter Herr mit einer ebenfalls nicht bekannten Dame könnten Eduard und seine Ehefrau Hermine Sophie Frank sein, vermutet Harald Kühn. Es handelt sich um das mittlere Paar auf dem obigen Foto, das den Band „Als die Hoffnung starb“ zierte.

Am 1. Mai 1960 starb Eduard Frank. Nun wird auch seiner gedacht, in Brandenburg, Bremen und Lilienthal.

Von Dr. Alfred Löhr

Was sagen uns heute noch Bildnisse? Nur in besonders glücklichen Fällen, oft handelt es sich um Porträts von künstlerischem Rang, geben sie uns Aufschluss über das Individuum, seinen Charakter und sein Temperament. Das macht die Übrigen nicht wertlos. Denn sie veranschaulichen gesellschaftlichen Anspruch, kulturelle Rituale und sich verändernde Kommunikations- und Produktionsweisen. An einem auf den ersten Blick unscheinbaren Beispiel aus dem Focke-Museum – Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte sei das beschrieben.

Bei der Arbeit im Bildarchiv des Focke-Museums fiel dem Verfasser dieses Blogs eine Gruppe von einem runden Dutzend formal sehr ähnlicher kleiner Stiche von Bremer Herren auf, die um 1800 in Paris gefertigt wurden. Es sind kleine, von einer Kupferplatte gedruckte Brustbilder im Profil. Ihr runder Bildausschnitt, etwa 6 cm im Durchmesser, wird begleitet von einer winzigen Bildunterschrift, die Name und Adresse des Künstlerateliers nennt, manchmal auch das Entstehungsjahr. In allen diesen Signaturzeilen werden die Bildchen als Physionotrace bezeichnet. Der Ausdruck wird aber auch für das besondere Gerät benutzt, mit dem die nur wenige Jahre geübte Herstellungsweise dieser Porträts unterstützt wurde. Vor mehr als zehn Jahren konnte sie an Hand der Exemplare des Focke-Museums erstmals genauer untersucht werden.

Folgen wir doch einmal einem berühmten Bremer, um der Entstehung eines solchen Porträts nachzugehen. Johann Smidt, damals noch nicht Bürgermeister, war im Jahre 1811 als Senator in Paris unterwegs, um bei der Administration Napoleons die Interessen seiner Vaterstadt zu vertreten. Einen Tag im April vor mehr als 210 Jahren nutzte er, um sich mit Hilfe eines Verfahrens, von dem ihm offensichtlich andere Bremer erzählt hatten, porträtieren zu lassen. Er muss deswegen davon gehört haben, weil von fast einem Dutzend anderer Bremer Bürger im Focke-Museum Porträts verwahrt werden, die um 1800 im Pariser Atelier des Erfinders Gilles-Louis Chretien produziert worden waren. Doch gerade während der Wochen, die Smidt in Paris verbrachte, war dieser Kupferstecher gestorben, und der Senator wandte sich an Edme Quenedey, der bei Chretien gearbeitet hatte, aber inzwischen ein eigenes Atelier besaß. Dort also nahm Smidt in einer unbequemen Sitzgelegenheit Platz. Eine Kopfstütze und eine Drahtspitze, die auf seine Nase drückte, hielt seinen Kopf in einer festen Position. Zugleich arbeitete der Porträtist vor einer Art Staffelei mit einem Mechanismus, der es ermöglichte, das Profil des Kunden aufzunehmen. Eine zeitgenössische Zeichnung vermittelt uns dessen Funktionsweise.

Zur Funktion:

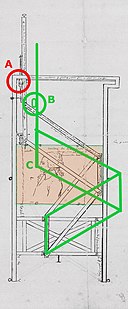

Abgebildet ist die vertikale Ebene des Zeichenbretts. Aufgespannt ist das farbig getönte Blatt mit einer fertigen Zeichnung. Vor dem Blatt bewegt sich das Gestänge eines sogenannten Pantographen, dessen zwei unteren Gelenke an einer festen Stelle montiert sind. Die originale Konstruktionszeichnung bildet die Ruhestellung ab. Die hier eingeblendeten grünen Linien veranschaulichen eine alternative Position der Mechanik. Unmittelbar hinter dem Gerät, seine Höhe beträgt bis zur oberen Traverse 1,73 m, saß der zu porträtierende Kunde. Er ist hier nicht dargestellt. Sein Profil sah der Zeichner oberhalb der Zeichenfläche etwa bei B. Von der vertikalen Stange in der Mitte des Kreises A bzw. B führte ein Faden nach hinten, vorbei am Profil des Dargestellten zu einem festen Punkt an der Wand gegenüber. Der Zeichner bewegte nun das Gestänge so, dass der Faden am Profil des zu porträtierenden entlangfuhr. Ein bei C eingespannter Schreibstift übertrug gleichzeitig diese Linie auf das Blatt.

Eine Ansicht des Pariser Physionotrace-Apparats. Zeichnung von E. Quenedey. Paris, Bibl. Nat.

Auch Smidts Porträt muss in ähnlicher Weise entstanden sein. Die erste Fassung hatte zunächst die Form eines 54 x 42 cm großen Blattes, denn sein Profil hatte ja Lebensgröße. Mit Hilfe des Geräts war nur die Profillinie gezogen worden, alles andere war Zutat des geschickten Zeichners. Damit war die Sitzung beendet. Später wurde in der Werkstatt des Kupferstechers wiederum mit Hilfe eines Pantographen eine stark verkleinerte Radierung angefertigt, von der eine Reihe von Abzügen gedruckt wurde. Das große Blatt, die Kupferplatte und den Packen Drucke nahm Smidt einige Tage später mit auf die Heimreise. Doch beklagte er sich in einem schon von unterwegs abgesandten Brief über die mangelnde Ähnlichkeit. Drei Jahre später hatte der Senator erneut auf diplomatischem Parkett der Hauptstadt zu erscheinen. Er nutzte die Gelegenheit zu einem neuen Versuch, diesmal bei der Konkurrenz im Atelier von Bouchardy und diesmal auch mit besserem, hier abgebildetem Ergebnis.

Die 1786 erfundene und bis etwa 1820 angewandte Technik hat man als Vorläuferin der Photographie bezeichnet. Doch Prozess und Apparatur haben mit der Aufnahme eines Lichtbilds nichts zu tun. Neuartig für die Produktion von Porträts sind vielmehr neben der nur geringfügigen technischen Unterstützung vor allem der arbeitsteilige Ablauf der Bildproduktion, das normierte Bildformat und die Verwendung eines „Markenbegriffs“: Physionotrace. Dem Kunden wurde neben den Kupferstichen auch der Erwerb der Druckplatte und der großen Zwischenzeichnung zu festen Tarifen angeboten. Zu diesem geschickten „Merchandising“ passt gut, dass der hohe mechanische Aufwand für einen verhältnismäßig geringen Zusatznutzen wie eine beabsichtigte Mystifizierung und Imagestrategie anmutet. Ihr offensichtlicher Erfolg ist an den dreizehn nachweisbaren Porträts von Besuchern aus dem fernen Bremen ablesbar.

Die Silhouette (Schattenrissporträt) und überhaupt die Vorliebe für die im Profil gesehenen Köpfe war eine Modeerscheinung der Jahrzehnte um 1800. Sie hängt zusammen mit dem strengen, formalisierten Zeitstil des Klassizismus, dem zeitgenössischen Interesse an der Physiognomik und einem in den Jahren unmittelbar nach der Französischen Revolution sich rasch steigernden Bedarf des Bürgertums an preisgünstigen, reproduzierbaren Porträts, die man Freunden und Verwandten verehren konnte. Die formale Standardisierung des Produkts „Porträt“ war ohne die Idee der egalité nicht zu denken. Zwischen den Physionotraces des Dauphins, der Madame de Staël und denen des Bremer Kaufmanns Johann Pavenstedt oder des Bürgers Smidt ist kein Rangunterschied mehr erkennbar.

Für alle, die es noch genauer wissen wollen:

Alfred Löhr: Der Physionotrace. Wie Bürgermeister Smidt zu seinem Profil kam. In: Leder ist Brot. Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archivgeschichte, Festschrift für Andreas Röpcke. Thomas Helms Verlag, Schwerin 2011, S. 201–216.