EIn Frauenschicksal

Gesche Gottfried und die Bremer Freiheit

Von Asmut Brückmann

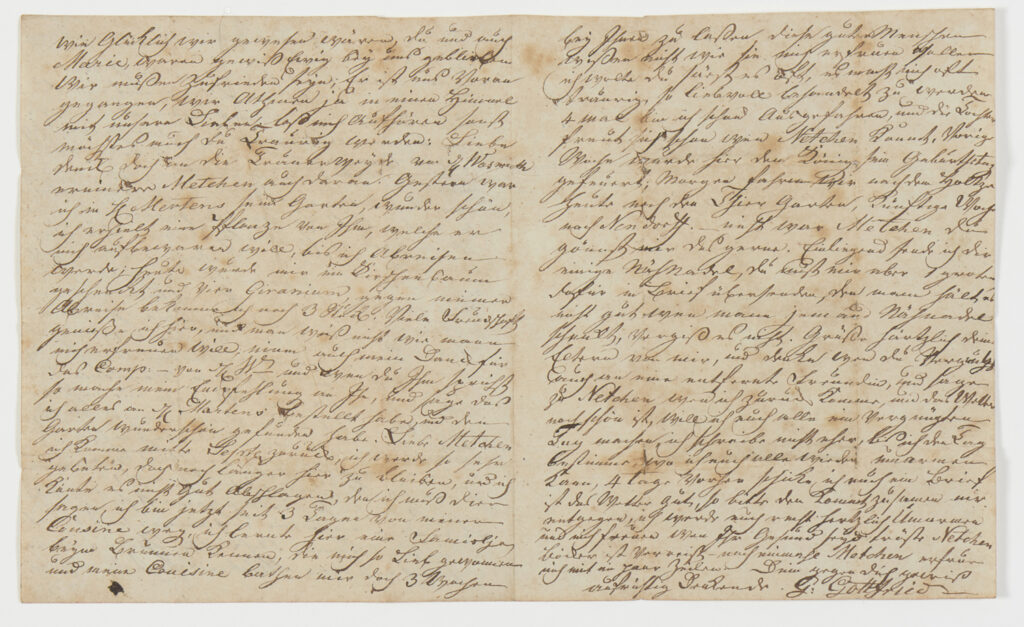

„Liebes Metchen! Deinen lieben Brief habe ich mit recht viel Vergnügen gelesen, und mich gefreut, dass du auch abwesend dich meiner erinnerst. […] Vertraue [dem] lieben Gott; Er wird dich ferner unter seine Pflege nehmen, Er verlässt keine Waise, warum wollte er dich verlassen. Bleibe gut, erhalte dein Herz rein, dann kannst du sein Kind nur seyn. […] Ach lebte Zimmermann doch noch, nicht wahr Metchen! Siehst du nicht ein, wie glücklich wir gewesen wären […]. Wir müssen zufrieden seyn; er ist uns vorangegangen, wir atmen ja in einem Himmel mit unseren Lieben. Lass mich aufhören, sonst möchtest auch du traurig werden.“ Diese frommen Zeilen stammen aus einem Brief, der 2015 zufällig in alten, aus dem Nachlass des Museumsgründers Johann Focke stammenden Akten des Focke-Museums gefunden wurde. Unterschrieben ist er mit G. Gottfried! Das musste etwas Besonderes sein – ein Brief der rätselhaften Giftmörderin Gesche Gottfried an ihre Freundin und Gehilfin Meta! Geschrieben hat sie ihn im Jahr 1823 in Hannover, als sie dort ihrem Vetter einen längeren Besuch abstattete. Und wer war der von ihr betrauerte Zimmermann?

Nähere Einzelheiten finden sich in dem Buch, das ihr späterer Verteidiger, der Advokat Friedrich Leopold Voget aus der Martinistraße, unmittelbar nach ihrer Hinrichtung 1831 veröffentlicht hat: Es handelte sich um ihren verstorbenen Verlobten, den Bremer Modewarenhändler Paul Thomas Zimmermann, den sie selbst kurz zuvor am 1. 6. 1823 mit Mäusebutter vergiftet hatte. Sein Nachlass hatte sie finanziell in die Lage versetzt, die Reise nach Hannover anzutreten. Das „liebe Metchen“ hatte ihr bei der Auflösung von Zimmermanns Warenlager geholfen. Vor ihrer Abreise schrieb Gesche ihr noch ins Poesiealbum: „Die Gottheit führe deine Jugend / selbst auf den steilen Pfad der Tugend, / umstrahle Dich mit deinem Licht! Sie lass‘ Dich in dem Lauf von Jahren / der Weisheit stilles Glück erfahren, / verlass‘ Dich auch im Alter nicht! Von deiner mütterlichen Freundin Gesine Gottfried.“

Eine raffinierte Täuschung, Heuchelei oder Naivität? Der Brief lässt einen etwas ratlos zurück, denn der weitere Inhalt ist ziemlich banal und hilft nicht weiter. Gesche Gottfried schreibt von einem Kirschbaum, vier Geranien und weiteren Zierpflanzen, die sie geschenkt bekommen habe, und von ein paar beigelegten Nähnadeln. Dafür solle ihr Meta sieben Grote schicken. Weiter muntert sie ihre Freundin mit sentimentalen Worten auf, appelliert an ihr Gottvertrauen und bietet ihr Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz an. Und dann noch folgendes: „Vorige Woche wurde hier den König sein Geburtstag gefeiert, morgen fahren wir nach dem Holze, heute nach dem Tiergarten, künftige Woche nach Nenndorf, – nicht war Metchen, du gönnst mir das gerne.“ Ist die Arglosigkeit gespielt oder echt, ist der Brief scheinheilig oder kindlich-naiv? Gesche Gottfried – eine gespaltene Person?

Aus Hannover stammte auch Gesche Gottfrieds letztes Opfer. Bei ihrem ersten Besuch hatte sie sich mit dem bei der hannoverschen Kavallerie beschäftigten Beschlagmeister Friedrich Kleine und seiner Familie angefreundet und von ihm immer mal wieder Geld geliehen. Als er ihr nach Bremen einen Brief schickte und auf eine Begleichung der mittlerweile auf 800 Taler angewachsenen Schulden drängte, war sein Schicksal besiegelt. Gesche wickelte eine Kruke mit Mäusebutter in ein paar Schuhe ein, verbarg die tödliche Mixtur unten im Koffer und bestieg die Postkutsche nach Hannover. Eine Woche später war ihr hilfsbereiter Gläubiger tot. Gesche hatte ihm ein mit Mäusebutter geschmiertes Schinkenbrot zubereitet. Wie Voget berichtet, folgte „heftiges Würgen und Erbrechen; man schickt Tags darauf zum Arzte, am 20. muss der Kranke sich zu Bette legen, und nach Erduldung namenloser Schmerzen gibt er unter Beängstigungen und Convulsionen am 24. seinen Geist auf“. In einem Brief nach Bremen, den Voget zitiert, schildert Gesche Gottfried den Vorfall so: „Den Dienstag wurde er krank und starb am Sonnabend an einer Lungenentzündung. Ach, wenn Sie es doch gesehen hätten, wie der Selige mich mit seinen Kindern vor sein Sterbebett kommen ließ, mich bat, bei seinen Kindern zu bleiben […]. Wir haben uns in seiner Gegenwart ewige Freundschaft gelobt. Ich kann sagen, an ihm wohl einen zweiten Vater verloren zu haben. Wen hab ich jetzt? Es ist schrecklich mein Los auf der Welt. Alles was ich liebe, wird mir genommen. Ihre betrübte G. Gottfried.“

Wieder diese Sentimentalität! Heuchelei? Oder die andere Seite ihrer Person?

Gesche Gottfried – eine Frau, die nach wie vor Rätsel aufgibt. Mit Mäusebutter, einer Mischung aus Schmalz und Arsen, vergiftete sie 15 Menschen und machte dabei auch vor ihren Ehemännern und sogar den eigenen Kindern nicht halt. Zahlreiche weitere Giftanschläge gingen glimpflich aus. Trotz vieler Hinweise kam man ihr erst im Jahr 1828 auf die Spur, da war sie 43 Jahre alt. Auch die Ärzte, darunter der berühmte Wilhelm Olbers, hatten erstaunlicherweise die wahren Todesursachen nicht erkannt. Erst als Mitbewohner Verdacht schöpften und die auffällige Substanz vom Arzt Gottfried Wilhelm Luce und dem Apotheker Georg Christian Kindt untersuchen ließen, war die Sache klar. Gesche wurde verhaftet und kam ins Detentionshaus am Ostertor. Trotz intensiver Verhöre brachte auch die Gerichtsverhandlung kein rechtes Licht ins Dunkel. Ihre Motive blieben mysteriös. Ihr Verteidiger Friedrich Leopold Voget gab immerhin zu bedenken, Gesche Gottfried habe „krankhafte, die Zurechnungsfähigkeit aufhebende Willens-, Gemüths- und Gefühlsstörungen“ gezeigt und man müsse „durch psychisch-ärztliche Exploration“ prüfen, inwieweit sie verantwortlich für ihre Taten sei. Das Kriminalgericht unter Vorsitz von Senator Johann Carl Friedrich Gildemeister ließ diesen Einwand nicht gelten: „Wo ist denn nun […] das besonders Räthselhafte der Inculpantin, das die Hypothese einer Monomanie, und zwar einer alle Freiheit aufhebenden, auch nur von fern rechtfertigen könnte? Den Acten zufolge, erscheint sie durchweg als ein eitles selbstsüchtiges und jedem oberflächlichen Eindrucke sich leichtsinnig hingebendes Wesen. Ihre geistige Beschränktheit verbirgt sie hinter der Larve einer Halbkultur, […] Trug und Gleisnerei werden für das erkannt, was sie sind. Ihre eigenen Bekenntnisse brandmarken sie als meineidige Betrügerin, als Diebin und Ehebrecherin, und man hat nicht gewagt, auch diese Dinge durch Unfreiheit und Willenlosigkeit zu beschönigen.“

All das wurzele „in einem Egoismus, der durch kein tiefer dringendes religiöses Gefühl, durch keine sittliche Kraft gezügelt wird.“Obwohl er „Seelenstörungen“ nicht ganz ausschließen mochte, plädierte Gildemeister schließlich auf Todesstrafe durch das Schwert: „Ich fühle ganz, was es heißt, über seinen Mitmenschen ein Todesurteil auszusprechen, ich bebe zurück vor dem Gedanken einer Hinrichtung, die wahrhaftig, besonders in einem Gemeinwesen, wo, mit Ausnahme der fremden Herrschaft, seit mehr als vierzig Jahren dergleichen nicht gesehen worden, etwas eigentümlich Furchtbares hat. Aber ich fühle auch, dass so lange es überhaupt noch Todesstrafen gibt, die Gerechtigkeit gerade in diesem Falle ihre Anwendung gebieterisch fordert.“ Das Urteil wurde gesprochen und vom Oberappellationsgericht in Lübeck bestätigt. 1831 wurde Gesche Gottfried im Beisein von etwa 35.000 Schaulustigen auf dem Domshof enthauptet. Anwohner hatten in der „Bremer Zeitung“ gegen gutes Geld Fensterplätze angeboten: „Am Domshof Nr. 13 ist noch ein Zimmer für 24 Personen zur Ansicht der Hinrichtung zu vermieten.“

Sensationsgierige Gaffer gab es schon damals! Der berühmte Spuckstein am Dom erinnert an die Hinrichtung.

Fassbinder und die „Bremer Freiheit“

Ziemlich genau 140 Jahre nach ihrer Hinrichtung sorgte Gesche Gottfried in Bremen erneut für Furore. Schauplatz war der frühere Kinosaal des Concordia-Gebäudes an der Schwachhauser Heerstraße. Der damalige Bremer Generalintendant Kurt Hübner hatte seit 1961 mit seinem Ensemble das gewohnte Theater gründlich umgekrempelt und mit dem bald so genannten „Bremer Stil“ weit über die Stadt hinaus Aufsehen erregt. Manche waren begeistert, andere reagierten aber auch mit Unverständnis oder gar Empörung. Der leerstehende Concordia-Saal war auf Anregung Hübners 1971 zu einer weiteren Spielstätte als moderne Experimentierbühne und für das Tanztheater ausgebaut worden. Eine der ersten Inszenierungen im Concordia-Theater war das Bühnenstück „Bremer Freiheit“ mit dem Untertitel „Frau Geesche Gottfried – Ein bürgerliches Trauerspiel“, verfasst von dem jungen Rainer-Werner Fassbinder, der auch Regie führte. Der Weser-Kurier titelte: „Fassbinder entrümpelt die Bremer Historie“ und „Totentanz um Gesche Gottfried“. Ein Theaterplakat und das Begleitheft zur Eröffnung des Concordia-Theaters bewahrt das Focke-Museum in seinem Archiv auf.

Fassbinder porträtierte Gesche Gottfried als eine selbstbewusste junge Frau, die mit den Konventionen der Zeit auf Kriegsfuß steht. Ihrem Vater, der ihr Arbeits- und Liebesleben bestimmen will, antwortet Fassbinders Gesche: „Dein Kind ist über die Gesetze rausgewachsen, die herrschen. Dein Kind will sich den Mann, den es im Bett hat, selber suchen. […] Von Geschäften, Vater, versteh ich mehr als jedermann, gewiss. Und ich bin nicht bereit sie aus der Hand zu geben. […] Ich bin ein Mensch wie jeder andre auch und kann mich frei entscheiden. Mir ist im Augenblick nicht nach dem Mann, nach diesem nicht und keinem anderen. Wenn sich mein Schoß nach etwas sehnt, wie einem Mann, werd ich mir einen suchen.“

In Interviews erläuterte Fassbinder sein Anliegen: „Es kann bei ihr nicht simple Mordlust gewesen sein.“ Er sah bei ihr vielmehr „soziale Unterdrückung zum Beispiel oder die Rolle der Frau damals schlechthin, bar jeglicher Emanzipation“. Mord, so Fassbinders Sichtweise, war für sie das einzige Mittel, sich in einer Männergesellschaft zu behaupten und zu verwirklichen. Der Rezensent des Weser-Kuriers brachte Fassbinders Anliegen prägnant auf den Punkt: „Gesche ist die Frau auf dem Weg zur Emanzipation, als Unternehmerin, als denkendes Wesen, als frei über sich verfügendes Geschlechtswesen. Damit muss sie den Widerstand ihrer Umgebung herausfordern, der bigotten Eltern, der brutalen Männer und der Frauen, die sich willenlos nach dem Willen der Männer haben formen lassen.“

Fassbinders Gesche-Gottfried-Stück fand ein breites Echo in den Medien. Der junge Autor hatte offensichtlich einen Nerv getroffen: 1972 wurde die Bremer Inszenierung zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen. Weitere Bühnen setzten sein Stück auf den Spielplan. Filmemacher nahmen sich des Themas an, als erster 1972 Fassbinder selber in einer Produktion für das Fernsehen. Sechs Jahre später verfilmte der Bremer Regisseur Karl Fruchtmann den Stoff mit Sabine Sinjen in der Hauptrolle. Die Hinrichtungsszene gehörte, so Fruchtmann, „zum Angreifendsten und Schrecklichsten, das ich gedreht habe“. Weitere Theaterstücke und Hörspiele stellten Gesche Gottfried in den Mittelpunkt. Die rumänisch-deutsche Komponistin Adriana Hölszky schrieb sogar eine Kammeroper „Bremer Freiheit“, die 1988 im Rahmen der 1. Münchener Biennale uraufgeführt wurde. Bis heute ist Gesche Gottfried in Bremen präsent, nicht nur durch den Spuckstein. Der Ratskeller präsentierte 2013 unter dem Motto „Nachts in Bremen“ das Musical „Der Engel von Bremen“ – begleitet von einem mehrgängigen Menü. Im Bremer Figurentheater in der Schildstraße und im Bremer Geschichtenhaus im Schnoor konnte man an Gesches Schicksal teilhaben. Der Worpsweder Schriftsteller Peer Meter verfasste eine Biographie, ein Theaterstück, ein Hörspiel und zusammen mit Barbara Yelin die Graphic Novel „Gift“.

Als das Concordia-Theater eröffnet wurde, zeichnete sich bereits das Ende der Hübner-Ära ab. Die Bremer Kulturverantwortlichen, allen voran Kultursenator Moritz Thape und seine rechte Hand Eberhard Lutze, versuchten schon 1968, den unbequemen Intendanten loszuwerden. Doch massive Proteste vonseiten der Schauspieler und Teilen der Öffentlichkeit bewirkten, dass Hübners Vertrag für eine zweite Amtszeit verlängert wurde.

1973 endete schließlich sein Engagement. Das Verhältnis zwischen ihm als künstlerischem Leiter und Verwaltungsdirektor Erich Dünnwald hatte sich dramatisch verschlechtert. Dabei ging es neben Kompetenzgerangel u.a. auch um den Vorwurf Dünnwalds, Hübner habe „sich bei den Vorbereitungen des Concordia-Projekts und den späteren Inszenierungen in diesem Theater wirtschaftlich verschätzt“, so der Weser-Kurier vom 3.12.1971. Obwohl sich sogar die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft für Hübner einsetzte und vor einem Rückfall in „dumpfe Theaterprovinz“ warnte, gab es keinen neuen Vertrag für den erfolgreichen Intendanten. Später besann man sich eines Besseren: Als späte Genugtuung erhielt Hübner kurz vor seinem Tod noch die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft.