Dezember 2021

Der Stammgast

VORWORT ZUR VERÖFFENTLICHUNG „LEBENSWEGE – HAYAT YOLLARI“

In den Jahren des Wirtschaftswunders kamen Tausende Menschen aus der Türkei nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Auch in Bremen wurden die sogenannten „Gastarbeiter“ in den 1960er-Jahren dringend gebraucht. Viele von ihnen ließen sich mit ihren Familien dauerhaft in der Hansestadt nieder. Am 30. Oktober 2021 jährte sich das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei zum 60. Mal. Um die Lebensleistung der türkeistämmigen Bremer:innen zu würdigen, zeigt das Focke-Museum bis zum 1. Februar 2022 die Sonderausstellung „Lebenswege“ im neu eröffneten Stadtlabor. Kuratiert wurde sie von Dr. Bora Akşen und Orhan Çalışır, die auch den im Schünemann-Verlag erschienenen Katalog herausgebracht haben. Lesen Sie hier das Vorwort von Dr. Bora Akşen.

Es war für uns beide ein peinlicher Moment: Bei der Übergabe meiner Einbürgerungsurkunde bat mich der junge Mitarbeiter des Bremer Ausländeramts, diesen Satz aufzusagen: „Ich bekenne feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.“ Für mich war es eine erstaunliche Erkenntnis, dass ich mich immer noch dazu bekennen musste, das Grundgesetz zu achten, obwohl mir, seit meiner Geburt in der schwäbischen Provinz, niemals in den Sinn gekommen wäre, dies nicht zu tun. Automatisch stellte ich mir auch die Frage, warum auch jetzt noch an meiner Gesinnung gezweifelt wird und was ich eigentlich die letzten Jahre gemacht habe? Dies war dem Mitarbeiter des Stadtamts auch bewusst und unangenehm, obwohl ich – wie so oft in meinem Leben – versuchte, diese Situation zu überspielen. Die Aussicht, im Alter von 35 Jahren endlich wählen zu dürfen, politisch zu partizipieren und die Reisefreiheit innerhalb der EU ausgiebig zu nutzen, entschädigte mich für diesen Moment. Dennoch muss ich auch nach zehn Jahren immer wieder an diese Situation denken, weil sie viel über die Lebensrealitäten türkeistämmiger Menschen in Deutschland aussagt. Diese stehen für eine Geschichte, die voller Widersprüche ist, die jedoch Deutschlands Gesellschaft geprägt und den wirtschaftlichen Wiederaufstieg des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg erst ermöglicht hat.

Bevor ich meine Staatsangehörigkeit wechselte, wurde ich oft gefragt, warum ich nicht schon längst deutscher Staatsbürger sei, weil ich doch hier geboren wurde. Viele sind davon ausgegangen, dass dies ein standardisierter Vorgang wäre, wie er in anderen Einwanderungsländern seit jeher praktiziert wurde. Deutschland war aber zur Zeit der Anwerbeabkommen – beginnend mit dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien, welches 1955 in Kraft trat – weit davon entfernt, sich als Einwanderungsland zu sehen. Jahrzehntelang weigerte sich die Bundesregierung (ungeachtet ihrer jeweiligen parteipolitischen Couleur), Deutschland als Einwanderungsland anzuerkennen – was dazu führte, dass Angehörige meiner Generation, aber auch die der darauffolgenden, in dem Glauben aufwuchsen, sie wären „Ausländer:innen“ und der Aufenthalt ihrer Eltern oder Großeltern wäre auch nach 30 oder 40 Jahren wirklich nur temporär. Den Satz „Nächstes Jahr kehren wir zurück!“ habe ich in meinem Umfeld oft vernehmen müssen. Die Frage „Wann kehrt ihr zurück?“ hörte ich aber leider noch öfter. Sie stellte mich in meiner Kindheit stets vor große Ratlosigkeit. Wohin zurück? Zu meiner Oma? Und zu welcher? Meine Eltern versicherten mir immer, dass überhaupt nichts passieren würde, solange ich noch zur Schule ginge, was für meine Motivation nicht gerade förderlich war und mich darüber nachdenken ließ, einfach sitzenzubleiben, damit wir eben nicht „zurückkehrten“.

Es war ein langer Weg für mich, aber ein sehr viel längerer für die deutsche Politik und Gesellschaft, zu akzeptieren, dass ich kein „Ausländer“ bin, obwohl mir das ständig eingeredet wurde. Meine Einwanderungsgeschichte führt immer wieder zu absurden Situationen und Erwartungshaltungen, wie z.B., dass ich – sozusagen genetisch bedingt – alles über die Türkei wissen muss oder für alles verantwortlich bin, was in der Türkei geschieht – ganz abgesehen davon, dass ich mich nur bei sehr hohen Temperaturen wohlfühlen könne, weil es ja in der Türkei immer so heiß sei. Zudem ist es anscheinend auch unmöglich, dass Deutsche so heißen und aussehen können wie ich. Ich bin der Türkei mehr als nur verbunden: Ich habe zuerst Türkisch sprechen gelernt, meine Verwandten leben dort und so wird das Land immer ein Teil von mir sein. Ich fühle mich auch nicht hin- und hergerissen; vielmehr freue ich mich darüber, dass ich an verschiedenen kulturellen Horizonten partizipieren darf.

Dieses Gefühl habe aber nicht nur ich, es haben auch die meisten Nachkommen der Arbeitsmigrant:innen, die nach den Anwerbeabkommen aus verschiedenen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Dennoch sollen das türkische Anwerbeabkommen und die daraus resultierenden Lebenswege im Fokus dieses Buches stehen.

Neben den Anwerbeabkommen mit Italien schloss Deutschland auch entsprechende Verträge mit Spanien und Griechenland (1960), Marokko und Südkorea (1963), mit Portugal (1964) und Tunesien (1965) sowie 1968 mit Jugoslawien. Diese Nationen hatten sich für die Anwerbeabkommen beworben, um ihre eigenen Arbeitsmärkte zu entlasten und durch die Geldtransfers der Arbeitsmigrant:innen Devisen in ihre Länder zu holen. Zudem sollte das erlernte Wissen der nach Deutschland entsandten Menschen nach deren Rückkehr die heimische Wirtschaft ankurbeln.

Das Anwerbeabkommen mit der Türkei wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Türkei hatte den Zuschlag aufgrund ihres damaligen Status als bedeutendes NATO-Land bekommen. In diesem Anwerbeabkommen war festgelegt, dass in Istanbul eine sogenannte Verbindungsstelle eingerichtet wird, um die Anwerbung türkeistämmiger Arbeitskräfte effizienter zu koordinieren. Das in Bad Godesberg unterzeichnete Abkommen sah ebenfalls vor, die Aufenthaltsdauer der türkischen Arbeitnehmer:innen auf zwei Jahre zu begrenzen. Auch die Verträge mit Marokko und Tunesien enthielten Passagen, in denen die Aufenthaltsdauer der angeworbenen Menschen beschränkt wurde.1 Damit konnte man die Arbeitsmigrant:innen, falls die Auftragslage zurückgehen sollte, schnell wieder in ihre Heimat zurückschicken. Die Unternehmen sahen in den Migrant:innen eine Art „Konjunkturpuffer“, auf den sie immer wieder zurückgreifen konnten, solange das Wirtschaftswunder anhielt. Dennoch zeichnete sich bald ab, dass dieses Modell nicht rentabel war. Die Industrie verbuchte durch das stetige Anlernen immer neuer Arbeitnehmer:innen hohe Verluste. Folglich wurde in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre das Anwerbeabkommen mit der Türkei überarbeitet und die festgeschriebene Aufenthaltsdauer von maximal zwei Jahren gelockert. Alle Bewerber:innen, die eine Arbeitsstelle in Deutschland antreten wollten, mussten sich einer Eignungs- und Gesundheitsuntersuchung unterziehen. Dazu gehörten Blutdruckmessung, Begutachtung von Röntgenaufnahmen, Untersuchung von Blut und Urin, Augen, Ohren, Zähnen und Geschlechtsorganen – ein Prozedere, das natürlich viele als entwürdigend empfanden. Manche fühlten sich an eine Musterung wie beim Militär erinnert.

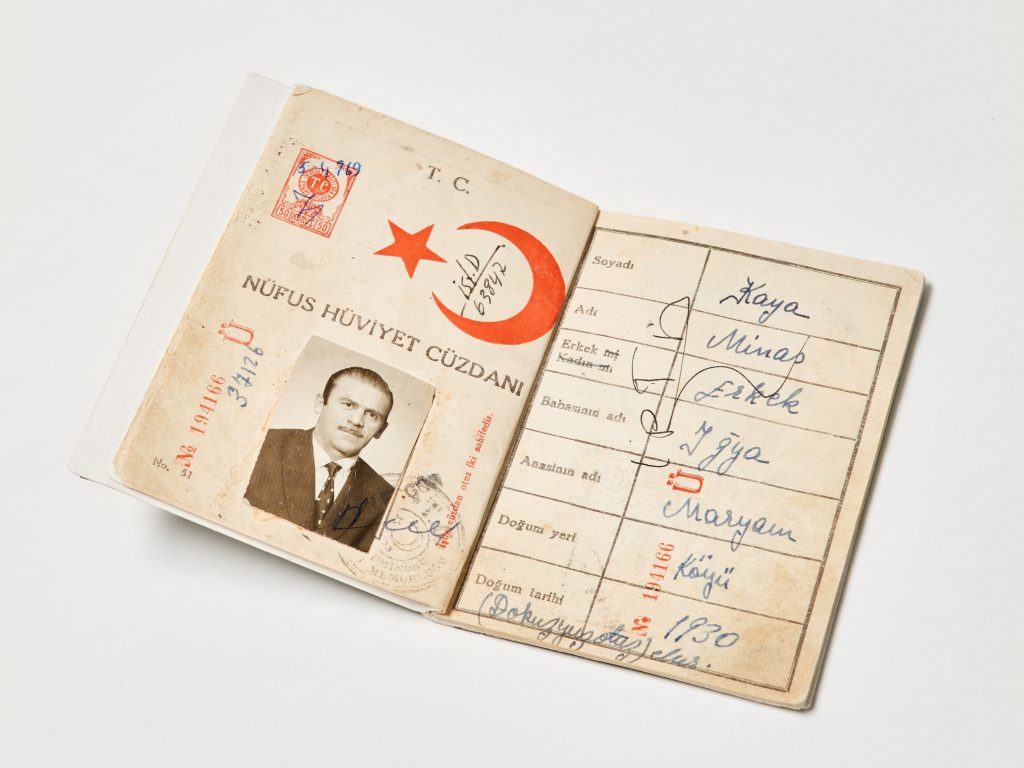

Mit Gesundheitszertifikat und Arbeitsvertrag bekamen die sogenannten „Gastarbeiter:innen“ die befristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Waren alle Anforderungen erfüllt, folgte eine strapaziöse Zugreise über Bulgarien, Jugoslawien und Österreich nach Deutschland, die meist am Gleis 11 in München endete. Von dort aus wurden alle Ankömmlinge ihren Arbeitsstellen in Deutschland zugeteilt. Obwohl natürlich die ökonomischen Gesichtspunkte für viele der Arbeitsmigrant:innen im Vordergrund standen, hatte die Zuwanderung aus der Türkei nach Deutschland nicht allein wirtschaftliche Gründe. Die politischen Rahmenbedingungen in der Türkei spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Umstand, dass 1961 eine demokratischere Verfassung eingeführt wurde, die es auch türkischen Normalbürger: innen ermöglichte, einen Reisepass zu besitzen, stellte einen entscheidenden Motivationspunkt dar. Die Möglichkeit, die türkische Grenze zu überschreiten, bedeutete für viele Menschen aus der Türkei eine große Freiheit, und das Anwerbeabkommen bot ihnen die Möglichkeit, ein anderes Land kennenzulernen, was vorher nur den türkischen Eliten vorbehalten war.

Genau dieser Umstand führte auch dazu, dass ich in der schwäbischen Provinz geboren wurde und nicht in Ankara, wo mein Vater sich als Beamter für die türkische Rentenkasse verdingte. Die Hoffnung, ein aufregenderes Leben in Europa zu führen, endete in Giengen an der Brenz auf der Schwäbischen Alb. Giengen ist nicht nur mein Geburtsort, sondern auch der von Margarethe Steiff, Gründerin der Firma Steiff, die unzählige Kuscheltiere gestaltete, inklusive eines Wildschweins namens Bora.

Die Begeisterung meines Vaters für Deutschland führte dazu, dass er auch seinen kleinen Bruder nach Deutschland holte, damit er hier studieren konnte. Nachdem er schnell im Goethe-Institut Deutsch gelernt hatte, begann er ein Studium an der Universität Hohenheim, das er mit einer Promotion abschloss.

Das Anwerbeabkommen war von deutscher Seite aus nur arbeitsmarktpolitisch gedacht, aber diese Beispiele machen deutlich, dass es auch die Tür für andere Arten der Migration öffnete.

Die Bezeichnung „Gastarbeiter:innen“ impliziert, dass die im Ausland angeworbenen Menschen nur für eine temporäre Beschäftigung in deutschen Betrieben eingeplant waren. So zumindest war die Sicht der Bundesregierung. Aus diesem Grund wurde es auch nicht für notwendig befunden, diese Menschen in die deutsche Gesellschaft einzubinden. Manche der Arbeitsmigrant:innen kamen mit der Einstellung nach Deutschland, möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen und wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. Für viele von ihnen war aber schnell klar, dass sie längerfristig in Deutschland bleiben wollten. Dies wurde nach dem Anwerbestopp im Jahre 1973 deutlich, als viele Arbeitsmigrant:innen sich für ein Leben in Deutschland entschieden. Um die Gründe für diese historische Wende verständlich zu machen, muss man etwas ausholen: Die Ölkrise von 1973 nahm stelldie Bundesregierung unter Willy Brandt zum willkommenen Anlass, am 23. November des Jahres einen Anwerbestopp zu verhängen. Man wollte endlich die Diskussion um die sogenannte „Gastarbeiterbeschäftigung“ beenden, die nach der ersten Rezession 1966/1967 aufkeimte2. Diese Krise war zwar relativ schnell überwunden worden, dennoch kippte die Stimmung gegenüber den Arbeitsmigrant:innen. Zwar wurde 1964 der millionste „Gastarbeiter“ Armando Rodrigues de Sá3 aus Portugal noch mit einem Moped und einem Strauß Nelken am Bahnhof Köln-Deutz begrüßt, bereits ein paar Jahre später machte sich die deutsche Politik jedoch Gedanken, wie sie sich dieser Menschen schnell wieder entledigen könnte.

Von dem Anwerbestopp versprach sich die Bundesregierung nicht nur ein Ende der temporären Zuwanderung, sondern auch eine „Rückwanderungswelle“, die aber ausblieb. So ist die Bedeutung des vielzitierten Satzes von Max Frisch aus dem Jahr 1965 „Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen“ in Deutschland erst 1973 nach dem Anwerbestopp in das allgemeine Bewusstsein getreten: Insbesondere türkische Arbeitsmigrant:innen entschieden sich nun für einen Verbleib in Deutschland. Die Tatsache, dass die Türkei kein Mitglied der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) – ein Vorläufer der Europäischen Union (EU) – war, verursachte bei einer eventuellen Wiedereinreise nach Deutschland große Probleme oder machte sie schlicht unmöglich. Aus diesem Grund entschieden sich viele, in Deutschland zu bleiben. Die erhoffte Reduzierung der Zahlen insbesondere bei den türkischen Arbeitsmigrant:innen trat nicht ein. Tatsächlich kompensierte der Familiennachzug die Rückwanderung der sogenannten Gastarbeiter:innen. Die Zahl der türkeistämmigen Menschen stieg zwischen 1974 und 1979 von ca. 900.000 auf 1,5 Millionen an, was sowohl auf den Familiennachzug als auch auf die in Deutschland geborenen Kinder zurückzuführen war.4 Abgesehen von zu erwartenden Problemen bei der Wiedereinreise4 haben sich viele türkische Arbeitsmigrant:innen aus verschiedensten Gründen für ein Leben in Deutschland entschieden. Beispielsweise wurde – wie eingangs erwähnt auch in unserer Familie – die Schulbildung der Kinder angeführt, die in Deutschland abgeschlossen werden sollte. Oder man blieb in Deutschland, weil man Sorge hatte, in der Türkei keine Arbeit auf demselben finanziellen Niveau zu finden. Der Lebensmittelpunkt meiner Eltern hatte sich schon Jahre vor 1973 nach Deutschland verlagert und der der anderen angeworbenen Menschen auch. Die Bundesregierung war spätestens jetzt mit dem „Mensch-sein“ dieser „Gastarbeiter:innen“ konfrontiert – und überfordert. Es fehlten Konzepte, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Einwanderung nach Deutschland war jetzt keine Frage der Arbeitsmarktpolitik mehr. Dennoch versäumte man lange Zeit, Lösungen für die sogenannten Gastarbeiter:innen zu erarbeiten, die jetzt praktisch zu Einwander:innen wurden. Deren Unterprivilegierung war in der Wohnsituation am deutlichsten zu erkennen. Zu Beginn wohnten noch viele der Arbeitsmigrant:innen in Gemeinschaftsunterkünften. Vertraglich wurde festgelegt, dass ausländische Arbeitskräfte die gleichen Löhne und Sozialleistungen wie Deutsche erhalten mussten, was natürlich das Verdienst der Gewerkschaften war. Die Betriebe, die Arbeiter:innen im Ausland angeworben hatten, konnten demnach nur bei den Unterkünften sparen, und dies taten sie auch gerne.

Der Familiennachzug war nach dem Anwerbestopp die einzige Möglichkeit der Zuwanderung für türkische Migrant:innen. Der Ansiedlungsprozess der ehemaligen Arbeitsmigrant:innen führte zwangsläufig zum Ende des „Gastarbeiterkonzepts“. Dies machte sich auch in Hinblick auf die Wohnsituation der Migrant:innen bemerkbar. Der Wohnraum in den firmeneigenen Unterkünften war für Familien viel zu knapp, weshalb der private Wohnungsmarkt in den Fokus rückte, was sie aber vor neue Probleme stte. Nicht viele deutsche Vermieter:innen waren gewillt, den ehemaligen Arbeitsmigrant:innen und neuen Einwander:innen ihren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dieser Aspekt zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Migrationsgeschichte Deutschlands, was auch der Brebau-Skandal, der im Mai 2021 von Radio Bremen aufgedeckt wurde, wieder deutlich machte. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Brebau hatte Wohnungssuchende mit Einwanderungsgeschichte systematisch diskriminiert.5

Am 30. Juli 1973 lautete die Schlagzeile auf der Titelseite des „Spiegel“: „Gettos in Deutschland. Eine Million Türken“. Der Artikel „Die Türken kommen – rette sich, wer kann“, ist in der ersten Hälfte ein von fremdenfeindlicher Rhetorik geprägtes Pamphlet, der zweite dagegen eine klassische Sozialreportage. Im Mittelpunkt stehen die Themen Wohnsituation, sowie Arbeits- und Bildungsbedingungen von Türk:innen in Deutschland.

Der Artikel spiegelt die in den 1970er-Jahren vorherrschende Haltung gegenüber den türkischen Migrant:innen wider. Diese verschlechterte sich zusehends, was die Politik dazu bewog, Maßnahmen zu ergreifen. Der erste sogenannte Ausländerbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland wurde 1978 der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn (SPD). Kühn hatte von Bundeskanzler Helmut Schmidt den Auftrag erhalten, den Stand „der Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien“ in der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt lebten hier vier Millionen ehemalige sogenannte Gastarbeiter:innen und deren Angehörige. Darunter befanden sich eine Million Kinder und Jugendliche. Im September 1979 wurde das Memorandum veröffentlicht, und es ist beachtenswert, wie Kühn die bisher geführte Migrationspolitik kritisierte, die sich seiner Ansicht nach zu sehr auf wirtschaftliche Aspekte fokussierte und nicht gesamtgesellschaftlich gedacht war. Zum ersten Mal wurde zwar von offizieller Seite in Deutschland die „faktische Einwanderungssituation“ anerkannt, was aber in weiteren politischen Kreisen kaum Beachtung fand. Kühn forderte, die Sprach-, Schul-, Bildungs- und Ausbildungspolitik zu überarbeiten. Um „größeren individuellen und gesamtgesellschaftlichen Schaden abzuwenden“, forderte er ein Umdenken in der Migrationspolitik.

Die Forderung nach einem Optionsrecht bei der Einbürgerung der Kinder von Migrant:innen und auch der Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Einwanderer:innen nach längerem Aufenthalt in Deutschland machten Heinz Kühn und seinen Mitarbeiter Karlfriedrich Eckstein zu Vordenkern deutscher Migrationspolitik. Alle Forderungen, die sie an die Bundesregierung richteten, wurden erst 20 Jahre später ernsthaft diskutiert und teilweise umgesetzt.6 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Memorandums, das als erster Integrationsplan der Bundesrepublik angesehen werden kann, weigerten sich Politik und Gesellschaft noch immer anzuerkennen, dass Deutschland längst zum Einwanderungsland geworden war. Folgerichtig wurden die vorgeschlagenen Maßnahmen mit dem Verweis auf die zu erwartenden jährlichen Kosten von 600 Millionen DM abgelehnt. Anstatt sich mit der Umsetzung des Kühn-Memorandums zu beschäftigen und eine fortschrittliche Migrationspolitik in Deutschland zu implementieren, die die Potenziale aller in Deutschland lebenden Menschen genutzt hätte, wurden Konzepte erarbeitet, die darauf abzielten, die Einwanderer: innen dazu zu bewegen, Deutschland wieder zu verlassen. Die Förderung einer Partizipation an der deutschen Gesellschaft stand nicht im Vordergrund, sondern die Förderung der „Rückkehrbereitschaft“ der sogenannten Gastarbeiter:innen und – absurderweise – auch ihrer Kinder. Die Politik war also bemüht, die von Heinz Kühn attestierte Einwanderungssitutation wieder rückgängig zu machen. Die ablehnende Haltung gegenüber Migrant:innen nahm in den 1980er-Jahren immer weiter zu, was auch insbesondere türkeistämmige Menschen sehr stark in den öffentlichen Diskussionen zu spüren bekamen, weil sie zahlenmäßig die größte Migrant:innengruppe darstellten.

Zum Beispiel unterzeichneten am 17. Juni 1981 15 Professoren das von völkischem und biologistischem Gedankengut geprägte Heidelberger Manifest. Darin warnten sie vor „der Unterwanderung des deutschen Volkes“ und der „Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums“ aufgrund von Migration nach Deutschland. 1982 erklärte Bundeskanzler Helmut Schmidt der Zeitschrift Stern: „Mir kommt kein Türke mehr über die Grenze.“ Erst 2013 berichtete Spiegel Online über ein britisches Geheimprotokoll aus dem Jahr 1982. Aus diesem geht hervor, dass Helmut Kohl sich in einem vertraulichen Gespräch mit Margaret Thatcher darüber ausließ, wie er in den nächsten vier Jahren die Zahl der türkischen Staatsbürger:innen in Deutschland um 50 Prozent reduzieren wollte.7 Diesen Aspekt habe Kohl schon mit dem damaligen Bürgermeister in Frankfurt/Main diskutiert, „einer Stadt mit 500.000 Einwohnern, mit 160.000 Ausländern, von denen wiederum 140.000 Türken seien“. In dem Dokument von Oktober 1982 zitiert A. J. Coles, der Privatsekretär von Margaret Thatcher, Helmut Kohl mit folgenden Worten: „Deutschland habe kein Problem mit den Portugiesen, den Italienern, selbst den Südostasiaten, weil diese Gemeinschaften sich gut integrierten. Aber die Türken kämen aus einer sehr andersartigen Kultur. […] Deutschland habe elf Millionen Deutsche aus osteuropäischen Ländern integriert. Aber diese seien Europäer und stellten daher kein Problem dar.“8 Übrigens feierte Helmut Kohl im Jahr 2000 die Hochzeit seines Sohnes Peter mit einer türkischen Unternehmertochter luxuriös in Istanbul. Am 28. November 1983 verabschiedete die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP das „Rückkehrhilfegesetz“, das eine finanzielle Unterstützung „rückkehrwilliger“ Migrant:innen vorsah. Mit diesen Maßnahmen wollte die Bundesregierung insbesondere die Zahl der türkeistämmigen Bevölkerung in Deutschland reduzieren, was Alfred Dregger, der damalige stellvertretende Unionsvorsitzende, in der Plenarsitzung vom 4. Februar 1982 formulierte. Für die meisten kam aber eine sogenannte Rückkehr gar nicht mehr in Frage, weil sie schon längst ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagert hatten.

In einer betriebseigenen Zeitschrift der „Bosch-Siemens Haushaltsgeräte GmbH“ aus dem Jahr 1982 ist mal wieder in Anlehnung an das Max-Frisch-Zitat auf der Titelseite zu lesen: „Wir wollten Gastarbeiter, aber Menschen kamen.“ Darunter steht: „Wir durchleben die schwerste Wirtschaftskrise nach dem Krieg, in deren Gefolge es in unserem Land mehr als 2 Millionen Arbeitslose gibt. In Krisenzeiten sucht man nach Sündenböcken, und es ist nicht verwunderlich, dass es Stimmen gibt, die meinen, wenn die 4,6 Millionen bei uns lebenden Ausländer nach Hause gingen, gäbe es genügend Arbeitsplätze für alle Deutschen. Dass dies eine Milchmädchenrechnung ist, wird jedem einleuchten, der nicht nur ein paar Schlagworte nachredet, sondern sich Gedanken macht, wie alles so gekommen ist.“9 Es folgt eine Reportage über die Arbeitsmigration ab den 1960er-Jahren, und es wird auf verschiedene Biografien eingegangen. Mein Vater wird dort mit den Worten zitiert: „Ich möchte hier arbeiten, wenn wir bleiben dürfen.“ Das Erstaunliche an diesem Zitat ist die Tatsache, dass es für meinen Vater immer noch nicht klar war, wie es um seine Zukunft in Deutschland bestellt war. Obwohl er damals schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebte und seine beiden Kinder hier geboren wurden, hatte er immer noch Sorge, dass er nicht „bleiben dürfe“. Aber genau dieses Zitat meines Vaters spiegelt die Einstellung gegenüber sogenannten Ausländer:innen, insbesondere türkeistämmigen Menschen wider.

Die Entwicklungen auf bundespolitischer Ebene machen deutlich, dass für die Regierung der schwarz-gelben Koalition in den 1980er-Jahren eine Bleibeperspektive für die Menschen, die im Ausland angeworben worden waren, weiterhin keine Rollen spielen sollte. Der Migrationsforscher Klaus Bade bezeichnet demnach die 1980er-Jahre als ein „in der politischen Gestaltung verlorenes Jahrzehnt“, und der Historiker Ulrich Herbert fasst die Situation wie folgt zusammen: „Damals war der gesellschaftliche Konsens in der Bundesrepublik: Die Türken sind Gastarbeiter und müssen heim.“ In den darauffolgenden Jahren folgten viele Debatten auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Hinzu kamen noch weitere Diskussionen über die Asylpolitik. Erst 1991 trat ein neues „Ausländergesetz“ in Kraft, das den Migrant:innen erstmals eine Art Einwandererstatus zubilligte. Nach der Wiedervereinigung und im Zuge einer – zum Teil mit brutaler Schärfe geführten – politischen Debatte um das Asylrecht, kam es in Deutschland immer häufiger zu rassistisch motivierten Gewalttaten. Auf die Pogrome von Hoyerswerda (1991) und Rostock (1992) folgte der Brandanschlag von Mölln mit den drei Todesopfern Bahide Arslan, Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz. 1993 setzten Rechtsextreme das Haus einer türkischen Familie in Solingen in Brand, wobei fünf Menschen ums Leben kamen: Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç und Saime Genç. Diese Verbrechen führten zu einer immer größeren Angst und Verunsicherung der türkeistämmigen Menschen in Deutschland. Ich kann mich gut daran erinnern, wie meine Verwandten mich in unseren Sommerurlauben in der Türkei nach unserer Lebenssituation in Deutschland ausfragten und meine Eltern immer wieder löcherten, ob sie denn jetzt zurückkehrten. In meiner Heimatstadt Giengen wiederum wurde ich bei einer Lichterkettenveranstaltung von einem Lehrer darauf hingewiesen, dass diese doch nur meinetwegen veranstaltet werde.

Die Morde des NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) an Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Halit Yozgat, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides und Mehmet Kubaşık in den Jahren 2000 bis 2007 und die unfassbare sogenannte „Pannenserie“ beim immer noch nicht abgeschlossenen Aufklärungsprozess hinterließen bei Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte Ratlosigkeit und Enttäuschung. Nach dem Anschlag von Hanau im Februar 2020 mit den Opfern Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov blieb dann nur noch Sprachlosigkeit.

In der Zuwanderungsdebatte brachte erst der Wechsel zur rot-grünen Regierungskoalition im Jahr 1998 eine Wende: Nach langen Diskussionen und politischen Auseinandersetzungen trat 2005 ein Zuwanderungsgesetz in Kraft, das alle Bereiche der Migrationspolitik umfasste. Mit der Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechtes durch die rot-grüne Regierung änderte sich der staatsbürgerliche Status der zweiten und der darauffolgenden Migrationsgenerationen. Dieses reformierte Staatsbürgschaftsrecht erleichterte das Einbürgerungsverfahren. Von nun an war eine Einbürgerung aufgrund der Geburt in Deutschland möglich – das Geburtsortsprinzip trat also an die Stelle des ethnisch-nationalen Abstammungsprinzips.

Trotzdem benötigte ich noch ein paar Jahre, um meine türkische Staatsangehörigkeit abzugeben, war mir doch jahrelang eingeredet worden, kein Deutscher zu sein. Dieser Schritt war bei meinem Einbürgerungsverfahren zwingend notwendig, da für Türkeistämmige die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft nicht existierte. Den Augenblick, in dem die türkische Konsulatsmitarbeiterin meinen türkischen Personalausweis in die Hand nahm und mit einer Schere zerschnitt, werde ich nie vergessen. Ich kann es bis heute nicht verstehen, warum meiner Generation die doppelte Staatsbürgerschaft verwehrt wurde, und will eigentlich auch nicht mehr darüber nachdenken. Ich hoffe nur, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie ich bereits eingangs feststellte, ist die deutsch-türkische Migrationsgeschichte widersprüchlich verlaufen. Widersprüchlich, weil die deutsche Migrationspolitik jahrzehntelang inkonsistent war. Die Erkenntnis, dass Deutschland sich schon ab den 1970er-Jahren zu einem Einwanderungsland entwickelt hat, kam sehr spät und ist immer noch in Teilen von Politik und Gesellschaft nicht angekommen. Insbesondere in den 1980er-Jahren wurde auf bundespolitischer Ebene viel zu viel Zeit damit verschwendet, Maßnahmen zu ergreifen, welche die Rückkehrwilligkeit der Zuwanderer: innen – und absurderweise auch die ihrer in Deutschland geborenen Kinder – fördern sollten, anstatt sie in die Gesellschaft einzubinden, wie es Heinz Kühn 1979 in seinem Memorandum gefordert hatte.

Dennoch blicken wir auch auf 60 Jahre zurück, in denen es Menschen mit türkischer Herkunftsgeschichte trotz widriger Umstände gelungen ist, Deutschland zu prägen und ein Teil dieses Landes zu werden. Was die Ebene der alltäglichen zwischenmenschlichen Begegnungen sowie die Verflechtung von Lebenswegen betrifft, hat Deutschland heute zu keinem anderen Land so enge Verbindungen wie zur Türkei. Mir stellt sich aber die Frage, was wäre gewesen, wenn von Anfang die Potenziale aller Migrant:innen besser gefördert worden wären. Laut Aussage des Biontech-Impfstoff- Erfinders und „Gastarbeiterkindes“ Uğur Şahin, hat er es nur durch den Einsatz seines deutschen Nachbarn auf ein Gymnasium geschafft – was ihm letztendlich den Weg zu dieser brillanten Karriere geebnet hat. Zusammen mit seiner Frau Özlem Türeci, Tochter eines türkischen Chirurgen, der im katholischen St.-Elisabeth-Stift in Lastrup praktizierte, ist es ihm in Rekordzeit gelungen, ein Mittel gegen die Corona- Pandemie zu entwickeln. Aber von wie vielen anderen Uğur Şahins wurde das Potenzial eben nicht gefördert und blieb daher unentdeckt?

1 Mark Terkessidis: Migranten. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, S. 18.

2 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 216.

3 Rodrigues de Sás Leben endete tragisch. Nachdem er an Krebs erkrankte, kehrte er nach Portugal zurück. Er wusste nicht, dass er aufgrund seiner Anstellung in Deutschland Anspruch auf Krankengeld hatte. Seine Familie war gezwungen, sein in Deutschland erarbeitetes Geld für die Behandlung gegen den Krebs auszugeben. Er starb 1979 im Alter von 53 Jahren.

4 Karin Hunn: „Nächstes Jahr kehren wir zurück …“ – Die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik, Göttingen 2005, S. 343

5 „Wohnungen für Weiße“. Süddeutsche Zeitung vom 20. Mai 2021.

6 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 228.

7 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kohl-wollte-jedenzweiten- tuerken-in-deutschland-loswerden-a-914318.html

8 https://www.margaretthatcher.org/source/prem19/prem19-1036

9 „inform“: Zeitschrift für die Mitarbeiter der Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 1982, Nr. 4, S. 1

Das Buch „Lebenswege – Hayat Yolları“ ist im Schünemann Verlag erschienen und im Buchhandel und im Shop des Focke-Museums erhältlich. Es kostet 17,90 Euro (ISBN 978-3-7961-1133-4).