AUGuSt 2021

Die letzten Grönlandfahrer

Von Asmut Brückmann

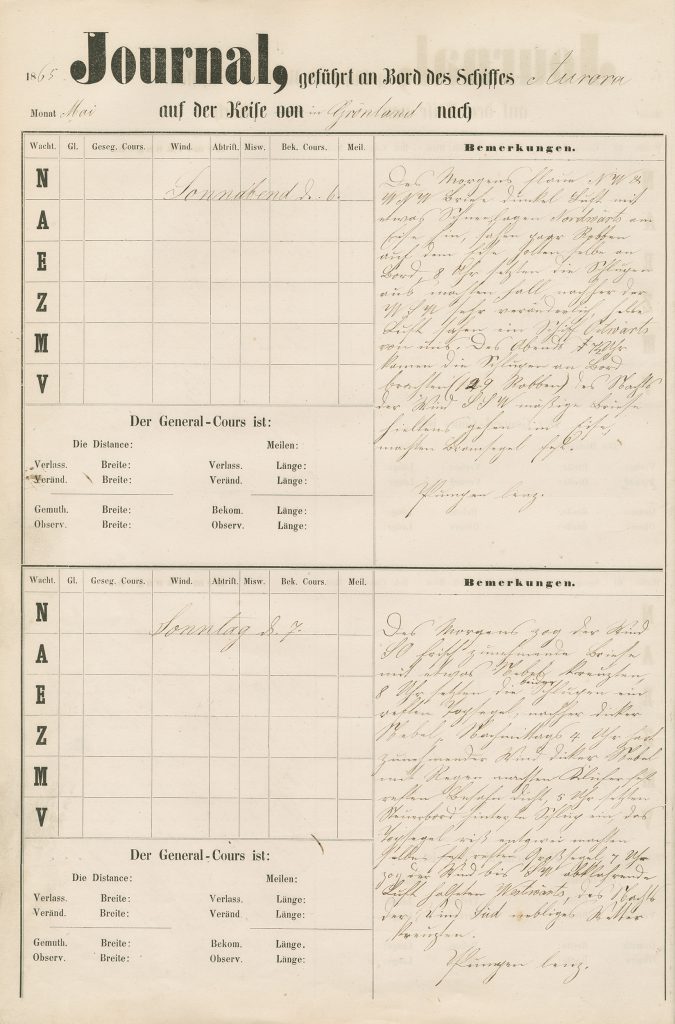

Das Journal stammt wohl kaum aus dem Kontor eines Bremer Kaufmanns, so abgewetzt und abgegriffen, wie es aussieht. Ein Blick ins Innere offenbart seinen Zweck: Es enthält vorgedruckte Rubriken zu Windstärken und Wetterlagen, Positionsbestimmungen, Kompasskursen usw. Es handelt sich um ein Schiffstagebuch, ein Logbuch. Das im Archiv des Focke-Museums aufbewahrte Exemplar stammt von Hermann Haake aus Mittelsbüren, Steuermann auf der Galiot „Aurora“. Seine Eintragungen beginnen im März 1865 und ziehen sich über ein halbes Jahr hin. Sie dokumentieren eine der letzten Fahrten Bremer Wal- und Robbenjäger ins Eismeer.

Seit mehr als zweihundert Jahren waren Seefahrer aus den Bremen Unterwesergemeinden ins Nordmeer gefahren, um dort Wale zu harpunieren. Doch die Zeit der Grönlandfahrten ging allmählich zu Ende. Die Walbestände waren stark geschrumpft, Petroleum und Gas hatten Waltran als Leuchtmittel verdrängt. Und kapitalkräftige Kaufleute investierten ihr Geld lieber in die aufstrebende Industrie als in die teure Ausrüstung eines Walfangschiffs. Daher verlegte man sich ab den 1840er-Jahren immer mehr auf die Robbenjagd, den sogenannten „Robbenschlag“. Robbentran und Robbenfelle waren zeitweise die Haupteinnahmequelle der Nordmeerfahrer. Doch auch die Robbenjagd lohnte sich immer weniger. Zum Schluss fuhren nur noch drei Bremer Schiffe in die Arktis, die Bark „Weser“ der Reederei Heinrich Schröder sowie die „Hudson“ und die „Aurora“ der Reederei B. Groverman & Co. Nur noch vereinzelt brachten sie Wale mit. Die letzte Reise unter bremischer Flagge unternahm Kapitän Johann Hinrich Westermeyer 1872 auf der „Hudson“, einem in den USA gebauten Vollschiff. Dreißig Eismeerfahrten hatte er hinter sich, doch dann war Schluss. Die „Aurora“ hatte bereits 1866 ihre letzte Nordmeerreise angetreten. Ihr von Hermann Haake geführtes Logbuch protokolliert Tag für Tag ihre vorletzte Reise in der Fangsaison 1865: Knappe und nüchterne Worte zum Wesentlichen, zu Wind und Wetter, Seegang und Takelung, zur Zahl der erlegten Robben und zu besonderen Ereignissen. Die Strapazen und Gefahren für die Männer erwähnt Haake kaum, sie gehören zum Arbeitsalltag.

Schon gar nicht schlägt Haake so martialische Töne an wie der zeitgenössische deutsche Geograph August Petermann. Dieser macht in einem Buch über die deutsche arktische Fischerei die Fahrten ins Nordpolargebiet zu einer nationalen Prestigeangelegenheit. Diese könnten im Wettstreit mit „viel weniger mächtigen und wohlhabenden Kulturstaaten“ dazu beitragen, „Deutschland die ihm gebührende Stellung zur See wieder zu erringen“. Dazu brauche das Land, so schwadroniert er weiter, „richtig geschulte, kühne, durchwetterte Seeleute […]. Panzerschiffe und Kanonen allein thun es nicht, und Eisenherzen hinter hölzernen Wällen sind besser als Hasenherzen hinter eisernen Wällen.“ Was Hermann Haake wohl dazu gesagt hätte? Sein Hauptaugenmerk als Steuermann galt sehr wahrscheinlich eher dem Schiff, dem richtigen Kurs und einer erfolgreichen Jagd als Deutschlands maritimem Rang.

Bauern als Robbenjäger

Im März 1865 versammelte sich die Mannschaft in Vegesack, wo die „Aurora“ im Hafen lag. Die Ausrüstung war an Bord: Fässer, Leinen, Segeltuch und Tauwerk, Harpunen, Walrosslanzen, Robbenknüppel und Speckmesser, Eisbeile und -sägen. Vorräte für ein halbes Jahr waren geladen, dazu Torf und Holz für den Ofen. Das Kommando führte Kapitän Johann Hagens. Die Seeleute stammten großenteils aus den Dörfern des Werder- und des Vielands. Bei den Bauernsöhnen von Nieder- und Mittelsbüren, von Seehausen, Hasenbüren, Lankenau und „umzu“ war die Nordmeerjagd Tradition. Im Bremer Landgebiet gab es für sie nur wenig Erwerbsmöglichkeiten. Die Waljagd versprach dagegen Einkünfte, die besonders für nachgeborene Söhne, die den Hof nicht übernehmen konnten, und kleine Kätner verlockend waren. Das galt auch für den 1836 geborenen Hermann Haake. Er stammte von einem Bauernhof in Mittelsbüren, unter seinen Vorfahren waren einige Grönlandfahrer, sein Großvater Harm Haake hatte den Walfänger „Hanseat“ kommandiert. Die Dörfer im Werderland sind heute weitgehend verschwunden. Ende der 1950er-Jahre musste Mittelsbüren der Ansiedlung der Klöcknerhütte weichen. Übriggeblieben sind die Moorlose Kirche, die ehemalige Schule und das gut 400 Jahre alte Bauernhaus Nr. 20, das 1964 auf dem Gelände des Focke-Museums wieder aufgebaut wurde.

Für den Walfang war die auf der Oltmann-Werft in Motzen gebaute „Aurora“ nicht besonders gut geeignet. Der Zweimaster führte zwar drei Beiboote (Schaluppen) mit, war aber mit gut 25 Metern Länge relativ klein. Die tonnenschweren Meeressäuger konnten dem Schiff mit einem Schlag ihrer Schwanzflosse (Fluke) durchaus schwere Schäden zufügen.

Und bei nur 50 Last (ca. 150 t) Ladekapazität gab es auch nicht viel Stauraum. Zum Vergleich: Westermeyer verfügte mit der „Hudson“ über einen Dreimaster mit 229 Last (ca. 690 t) und sechs Beibooten und kommandierte 50 Mann. Die „Aurora“ war mit 18 Mann besetzt, ihr Hauptziel war die Robbenjagd. Aber auch Rentierfleisch oder die weichen Daunen aus den Nestern der Eiderenten kamen als „Mitbringsel“ in Frage.

Der Start der „Aurora“ stand unter keinem guten Stern. Denn es kam gleich knüppeldick. Zunächst verzögerte Eisgang das Auslaufen. Kaum unterwegs kollidierte der Zweimaster auf der Weser mit einem Kahn und das Großsegel riss. Dann lief sich der Schiffsboden bei Farge in einer Untiefe der Weser fest. Damals war die Unterweser noch nicht begradigt, stark versandet und voller seichter Stellen. Der Dampfschlepper „Biene“ musste ihnen aus der Patsche helfen. In seinem Schlepptau gelangte die „Aurora“ nach Bremerhaven und konnte endlich die Fahrt ins Eis beginnen. Fast drei Wochen dauerte der Weg ins Fanggebiet – wahrlich keine Vergnügungsreise, sondern harte Arbeit. Ohne nennenswerten Schutz und Komfort, nass und durchgefroren kämpften sich die Männer gen Norden. Haakes knappe Wetternotizen dazu: „Stürmischer Wind mit Hagel und Schneeböen“ (22.3.), „Hart zunehmender Wind, dicke Luft, machten alle Segel fest bis auf dichtgerefftes Großsegel“ (30.3.), „Sahen Eisknollen treiben, zunehmender Wind, dunkel von Schnee“ (3.4.). Besonders heftig war es am 5. April: „Gegen Mittag stürmischer Wind mit starker Kälte, bekamen viel Wasser an Deck, welches gleich zu Eis wurde, dass das ganze Schiff mit Eis überzogen wurde, des Nachts hoch schäumende See.“ Fast jeden Tag hieß es „Pumpen lenz“, immer wieder musste eingedrungenes Wasser über Bord gepumpt werden. Überall war es klamm, die Kleidung blieb fast ständig feucht.

Karge Kost und gefährliche Arbeit

Über den „Komfort“ an Bord schreibt der Grambker Heimatforscher Johann Hägermann in einem Buch über das alte Büren: „Der Mannschaftsraum auf dem Schiff war sehr knapp bemessen. Achtern wohnten nur der Kommandeur […] und die Offiziere [z.B. der Steuermann]. Die Mannschaft lag sehr eng im Vorderschiff. Der übrige Raum des Schiffes wurde benötigt für die Aufnahme des Fanges, auf der Hinreise für leere Fässer und Wasserballast.“ Auch die Ernährung ließ zu wünschen übrig. Moritz Lindeman, Redakteur der Bremer Weser-Zeitung, kommentiert in seinem 1869 veröffentlichten Buch über die arktische Fischerei den Speiseplan der „Hudson“: „Montag Schelde-Gerste und gesalzenes Ochsenfleisch; Dienstag gelbe Erbsen und Speck; Mittwoch grüne Erbsen und Ochsenfleisch; Donnerstag graue Erbsen und Ochsenfleisch; Freitag Sauerkohl und Schweinefleisch; Sonnabend weiße Bohnen und Pudding (Sackkuchen); Sonntag graue Erbsen und Ochsenfleisch, und so geht es in der folgenden Woche wieder in der reizenden Abwechselung zwischen Grau, Grün und Gelb fort, so dass es nicht zu verwundern ist, wenn auch die Mannschaft zuweilen nach etwas Anderem verlangt.“ Frisches Gemüse, Vitamine? Fehlanzeige! In den Monaten auf See gammelten die Lebensmittelvorräte, wurden faulig und schimmelig. Und das bei harter körperlicher Arbeit! Auf der „Aurora“ muss es den karge Kost gewohnten Seeleuten schon früh zu bunt gewesen sein. Ihr Unmut hatte Folgen. Anfang April notiert Haake: „Setzten den Matrosen Heinrich Fink als Koch ein und der andere wurde abgesetzt.“

Gelegentlich berichtet Haake auch von der Begegnung mit anderen Schiffen. Meist blieben sie in der Ferne: „Kamen 4 Schiffe zu Gesicht, […] sahen noch 3 Schiffe mehr, die NW steuerten“ (18. Mai). Dabei traf die Crew auch auf zwei gute Bekannte aus der Heimat, Kapitän Hashagen aus Leuchtenburg mit dem Dampfer „Bienenkorb“ und Kapitän Lübbers aus Hasenbüren mit seinem Fangschiff „Hannover“. Ein besonderes Ereignis war der Besuch eines dänischen Kapitäns an Bord, der sein Schiff verloren hatte. „Fuhr aber mit seiner Schlupe [Schaluppe, Beiboot] wieder weg.“

Bei Jagdreisen ins Nordmeer riskierten die Männer ihr Leben. Arbeiten in der Takelage oder Segel- und Bootsmanöver waren immer gefährlich. Immerhin kehrte die Crew der „Aurora“ heil zurück. Das war nicht selbstverständlich, wie ein Bericht aus dem Logbuch des Bremer Walfängers „Hudson“ von 1867 zeigt: „Um 7 ½ Uhr abends ist unser Mitbruder, der Matrose Hinrich Westermeyer, unserem Kommandeur sein Sohn, an Backbordseite, bei die Kunterbrassen festmachen, über Bord ins Wasser gefallen und ertrunken. Ließen schnell eine Schaluppe ab, waren aber zu spät. Es stand ein hoher Seegang.“ Ein bitterer Verlust für Kapitän Westermeyer aus Lesumbrok. Der 18-jährige Hinrich war auf der glatten Reling ausgeglitten. In der eiskalten See hatte er keine Chance. Solche Unglücksfälle waren nicht ungewöhnlich. Seltener kam es zum Glück vor, dass ein ganzes Schiff im Sturm oder Eis verschwand. So kehrten z.B. die Bremer Walfangschiffe „Patriot Gloystein“ und „Harpunier“ 1825 und 1826 nicht nach Hause zurück. Über 20 Männer aus den Bremer Weserdörfern blieben im arktischen Eis. Der Mittelsbürener Pastor Johann Melchior Kohlmann, der später viele Jahre in Horn tätig war, schrieb damals ins Kirchenbuch: „In welche Noth die hinterbliebenen Witwen und Waysen geriethen, läßt sich leicht begreifen! So allgemein ist wohl noch nie hier die Trauer gewesen. Aus jeder Familie, fast aus jedem Hause in Niederbüren eine Leiche.“

Die Robbenfänger steuerten am liebsten die „Robbenwiesen“ genannten Eisflächen zwischen Grönland und Spitzbergen an. Dort brachten die Weibchen im Frühjahr ihre Jungen zur Welt. Besonders auf die unerfahrenen Jungtiere, die im Sommer alleine zurechtkommen mussten, hatten es die Jäger abgesehen. Kamen auf dem Eis lagernde Robbenherden in Sicht, wurden die Schaluppen ausgesetzt. Zur Jagd mussten die Männer auf die Eisschollen springen, ein gefährliches Manöver, denn das Eis konnte brechen und einen Sturz in das eiskalte Wasser überlebte man nur mit viel Glück. Moritz Lindeman liefert eine anschauliche Beschreibung der Robbenjagd: „Die Mannschaft wirft sich in ihr Kostüm für den Robbenschlag. Dieses besteht aus grauem Leinenzeug; um den Leib wird ein Riemen gegürtet und in diesen das Buffmesser gesteckt. Vor Allem aber versieht man sich mit Tauwerk und dem ‚Robbenknüppel‘ (einem starken Stock mit eiserner Spitze, Hammer und Haken). Bald liegen die Boote zu Wasser, die Mannschaften stürzen hinein, und mit lautem Ruf ‚Holulu!‘ aufs Eis. Das Schlagen der Robben auf dem Eis beginnt. Wenn die Robben getötet sind, wird der Leib vom Halse an mit dem Buffmesser aufgeschlitzt und das Fell samt der Speckhaut abgezogen. Die Schiffsjungen, und später alle Mann, ziehen die Felle […] mittelst der Taue nach dem Schiffe, wo der sogenannte Doktor […] sie in Empfang zu nehmen und, bevor sie ins Flensgat kommen, sogleich zu zählen hat. Der Rest des Tieres […] bleibt, eine Beute der Vögel und Eisbären, auf dem Eise liegen.“

An Bord gingen dann die sogenannten Flenser ans Werk. Mit großen Messern schnitten sie die Speckschicht vom Fell und warfen die Speckstücke in den Laderaum, das Flensgat. Dort unten standen die Männer manchmal bis zu den Knien im stinkenden Speck und verstauten ihn in Fässern. Die Felle rieben sie mit Salz ein und packten sie in Säcke. Eine blutige Arbeit! Haake notiert dazu knapp: „Machten Speck in Fässern.“ Die Crew der „Aurora“ erlegte die ersten 17 Robben am 13. April, am nächsten Tag dann nur eine Klappmützrobbe und ein weißes Jungtier. Im Mai wurde die Fangquote ergiebiger, einmal erjagten die Männer 149 Tiere, kurz darauf noch einmal 40.

Doch insgesamt blieb die Ausbeute dürftig. Kein Vergleich zu früheren Zeiten, als pro Tag 700 bis 800 Robben erlegt werden konnten. Im Juli wechselte die „Aurora“ das Revier und segelte ins Seegebiet um Spitzbergen. Dort konnten die Männer weitere Robben fangen. Auf der Insel holten sie Frischwasser, erlegten einige Rentiere und sammelten Eiderdaunen ein. Mitte August ging es dann wieder zurück an die Weser. In Brake und Elsfleth kamen Lotsen an Bord. Anfang September, nach fast einem halben Jahr, war die Crew der „Aurora“ wieder zu Hause. Die Strapazen waren vergessen. So jedenfalls klingt die Schilderung des Mittelsbürener Pastors Heinrich Hoops (1867-1946) von der Heimkehr der Nordmeerfahrer: War „die Weser erreicht, so wurde ein Bote vorausgeschickt, der die willkommene Nachricht ins heimatliche Dorf bringen mußte; er durfte eines guten Trinkgeldes sicher sein. ‚De Grolanners kamt!‘ rief er schon von weitem, und ‚Hurrah! De Grolanners sind da!‘ so pflanzte sich der Ruf von Haus zu Haus fort. Endlich kamen sie dann ins Dorf gezogen, die kräftigen, wetterharten Gestalten, meist mit runderen Wangen, als da sie fortgingen; dann zog wieder frisches Leben ein in die vorher stillen Dörfer.“

Der Laderaum der „Aurora“ war mit Speck und Fellen von etwa 500 Robben gefüllt, dazu kamen in Salz eingelegtes Fleisch von 21 Rentieren, einige Säcke Eiderdaunen, viele Vogeleier und ausgestopfte Seevögel. Das war nicht üppig. Manche Kapitäne hatten mehr Jagdglück. So kehrte Kapitän Westermeyer auf der „Hudson“ 1868 mit einem Wal und 5.400 Robben zurück. Grob umgerechnet in Euro hatte die Ladung einen Wert von rund 350.000 für den Tran und 160.000 für die Felle. Das klingt beachtlich, doch die Ausrüstung des Schiffs war teuer und 50 Mann waren dafür ein halbes Jahr lang unterwegs gewesen. Die Mannschaft erhielt nach Rang gestaffelt ein Handgeld und einen prozentualen Anteil vom Fang. Mit 100 Taler Handgeld (ca. 2.500 Euro) und 4 Prozent Fanganteil bekam der Kapitän am meisten.

Hermann Haake als Bauer in Niederbüren

Hermann Haake fuhr danach nicht mehr zur See. Einige Notizen aus den folgenden Jahren stehen auf den letzten Seiten seines Journals. Das Wichtigste zuerst: Er hat geheiratet: „Hermann Haake / Metta Wurthmann haben Hochzeit gehalten am 30. November 1865, haben Hinrich Meyer seine Stelle bekommen in Niederbüren.“ Die Eheleute Meta und Hinrich Meyer, Inhaber der Bauernstelle Niederbüren 3, waren kinderlos und ohne Erben geblieben. Um den Hof in der Familie zu halten, hatten sie ihre Nichte Metta Wurthmann adoptiert und sie als Hoferbin eingesetzt. Durch die Heirat mit ihr konnte Haake die Bauernstelle übernehmen und fortan Landwirtschaft betreiben. Auch das Landleben war eine harte Angelegenheit. Der erste Sohn Hinrich starb mit fünf Jahren, eine Tochter wurde tot geboren. Schlechtes Wetter und die Wasser der Weser gefährdeten die Ernten. Seine Bilanz für das Jahr 1867: „Wir hatten in diesem Jahre so viel Wasser im Felde, dass unser ganzes Land unter war, der Garten war auch meist unter.“

Neben der Landwirtschaft ging Haake auch auf Fischfang, in der Weser gingen ihm Neunaugen und Aale ins Netz. Dazu ließ er sich 1868 für 40 Goldmark ein Boot von 20 Fuß (ca. 6 m) Länge bauen. Hermann Haake scheint tüchtig und beliebt gewesen zu sein. Schon 1866 übernahm er das zwischen den Besitzern der Bauernstellen reihum wechselnde Amt des Landgeschworenen. Als eine Art Dorfvorsteher war er verantwortlich für die Nutzung des dörflichen Gemeinschaftslands sowie für die Deich- und Wegeordnung. Metta und Hinrich Haake bekamen noch eine Tochter und einen Sohn. Doch schon 1877 verloren die beiden Kleinen ihre Mutter: Metta Haake starb im Alter von 44 Jahren. Zwei Jahre später heiratete Haake die deutlich jüngere Meta Rebecca Wieting aus Schönemoor, von der er noch sechs weitere Kinder bekam. 1896, nach dreißig Jahren als Bauer auf dem Hof Niederbüren drei, starb Hermann Haake bei der Arbeit. Er stürzte vom Wagen und verletzte sich tödlich. Den Hof übernahm sein ältester noch lebender Sohn Johann, der erste Sohn Hinrich war 1894 mit zwanzig Jahren gestorben.